第一批被选为“超级人类”的小孩,后来怎样了(组图)

一些人的反乌托邦幻想, 就是一些人的真实生活。

早在现代科技诞生以前,人类就开始了五花八门的“优生学”尝试。

其中最疯狂的一次,要数纳粹德国,当他们把这门发源于英美的“科学”应用于整个国家,也把全欧洲拖入了培育“超级人种”的地狱。

直到盟军驶入德国,一个邪恶的秘密生育计划才浮出水面。人们第一次发现,在“人类进化”的伟大名义之下,生育可能与集中营里的死亡同样残忍。

为元首生育的少女

1936年,18岁的Trutz刚刚走出校门。

这个金发碧眼、身材高挑的女孩是德意志少女联盟的成员。不过即使在一群制服少女中,Trutz也总能引人瞩目,常有人赞美她是真正的希特勒女孩儿。

正当迷茫之际,联盟领导向她提议:“如果你不知道未来做什么,何不为元首生一个孩子?”

德国少女联盟成员在接受教官检阅,只有“种族纯粹”的少女被允许加入。

那时她还不知道,就在一年前,纳粹党卫军头目希姆莱刚刚成立了一个秘密机构 —— “生命之泉”(Lebensborn),目的是繁育出源源不断的“纯种雅利安人”。

起初,“生命之泉”营地只面向孕妇开放,相当于一个免费的高级产房。

它像是“种族灭绝”的反面,配备了最专业的医护人员,家具都是从被送往集中营的犹太富豪家中挑选出的战利品,甚至有人形容,“我们被照顾得就像公主一样”。

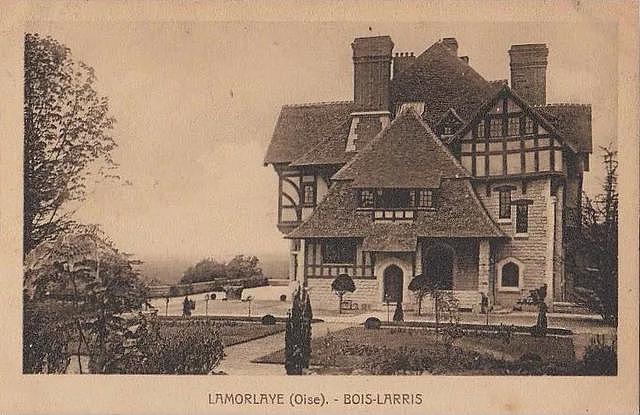

营地往往选址在偏僻的古堡或者天主教福利院。

不仅如此,“生命之泉”还保证,如果孩子出生后不想带回家,就可以把他们留在营地,接受最好的教育,然后被送到支持纳粹的上流阶层家庭抚养长大。因此,让许多面临社会歧视的未婚妈妈趋之若鹜。

唯一的入住条件,就是通过“种族纯洁”测试。金色的头发和蓝色的眼睛是首选,家族必须三代没有犹太基因。

这张遗传图谱构成了纳粹的“科学依据”,白点代表雅利安血统,黑点代表犹太血统,五种类型从左向右分别是:德意志血统人,四分之一犹太(二级混血儿),二分之一犹太(一级混血儿),四分之三犹太(犹太人),和百分之百犹太(犹太人)。德意志血统人有义务在“生命之泉”尽可能多生孩子。而最右两种犹太人,则“应该被消灭”。

可是很快,党卫军发现,海选效率极其低下,报名的孕妇只有40%符合要求。

于是项目变得激进起来,开始安排党卫军人和“具有种族价值”的未婚少女秘密结合 —— 逻辑很简单,既然符合要求的孕妇不够,那就把帝国最纯洁的少女变成孕妇。

1936年,第十一届奥运会在柏林举行,德国人曾在奥运村旁保留了一大片浓密的树林,并鼓励德国姑娘将自己奉献给运动员,好生育强壮的后代。

Trutz就是这样一个理想人选。

出于对希特勒的热爱,她毫不犹豫地报了名。当然,因为保密要求,她甚至骗过了父母,说自己参加的是国家举办的住宿课程。

接着,她被送往巴伐利亚附近一处守卫森严的古堡,那儿还有40名金发碧眼的姑娘。

她们挨个通过了血缘测试,领取了在营地的假名,然后签下一份协议,保证所生的孩子归国家所有。

与此同时,所有军人都收到了国家召唤,建议他们在奔赴战场前,至少为帝国留下一个孩子。

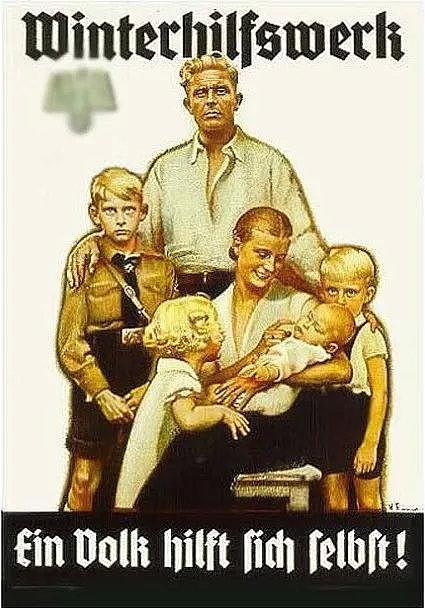

海报画着的德国理想家庭有四个孩子。希姆莱在「生命之泉」通知书上写道:“这是一项光荣的责任,近卫军的领导阶层应共襄盛举。”

很快,军人们就来了。

一切看上去都像一场匿名的大型相亲。这些年轻人有一星期的时间熟识,一起看电影、做游戏、交谈,然后由女孩选出喜欢的人。

唯一不同的是,聚会的终极目标只有生育。

当医生发现女孩开始排卵以后,就会让她们回房间等待。入夜以后,被她们选中的男子就会到来。

纳粹军官参观“生命之泉”营地。

Trutz记得,那一整晚,她异常兴奋,全身上下都笼罩在为国献身的激情里。再加上,他看上去非常英俊。

那一周,他们共度过了三个缠绵的夜晚。其余四天,他则被列在别的女孩的日程。

而当姑娘全部受孕成功,那些不知姓名的军人就会离开营地,如同什么都没有发生过一样。

婴儿像流水线产品一样被源源不断地生产出来。

生下健康婴儿的妇女,要带孩子参加一个类似宗教洗礼的党卫军命名仪式:把带有纳粹标志的匕首举过孩子的头顶,同时宣誓效忠纳粹。

九个月后,Trutz完成了任务,生下了一个“雅利安”男孩。她享受完最优质的产后护理,就骄傲地离开了营地。即便,她将再也不会见到她的宝宝。

所有的孩子,都由专门的护士负责“科学养成” —— 每天定时外出晒太阳,洗两次澡,接触的每一样物品都经过提前消毒。

希姆莱甚至亲自设计了一种高蛋白食谱,好把孩子喂养成体格强健的战士。同理,照护人员奉命,即使婴儿哭到呛了自己,也不准哄他们,因为意志坚强也是培养目标。

有些新生儿出生后,眼睛和头发颜色暗淡,于是纳粹科学家开始对他们进行“光照疗法”。在科学界,同时期有美国科学家对“人种实验”表示支持,因为纳粹实行了他无法在国内完成的“应用遗传学”实验。

据说,1935-1945年间,德国境内的10家“生命之泉”机构里,出生了约8000名“雅利安婴儿”。按照计划,到1980年,这个数字将达到1.2亿。

但纳粹还是那个双手沾满了鲜血的纳粹,在“生命之泉”,凡是有先天缺陷的婴儿,都会立刻被毒死或者饿死,就像除掉杂草一样简单。

不过希特勒相信,多年以后,全世界都会因他的优生政策带来的人类进化而感恩戴德。

希姆莱和他自己的女儿。

这么可爱的孩子,

必须是“德国之子”

随着纳粹军队攻城略地,“生命之泉”也一路扩张到被认为“具有种族价值”的挪威、法国、比利时等国。

如同在国内一样,“生命之泉”鼓励士兵只管传播基因,帝国会负责照顾好母亲和孩子。由于没有德国女孩的献身热情,许多前来报名的,都是当地贫困女性或者性工作者。

1941年,第一家“生命之泉”营地在挪威建立,短短四年间,就开了10家营地,“生产”出8000-10000名婴儿。

1939年,等到连生育速度也赶不上纳粹的野心,绑架开始了。

每到一个地方,纳粹士兵都会筛选出符合要求的“德国之子”。于是,长得金发碧眼,变成了一种诅咒。

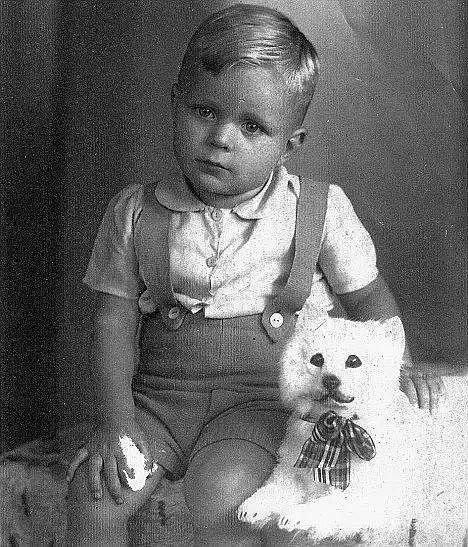

亚历山大童年照。

亚历山大就是村里最惹眼的那个孩子。1942年,当德国坦克开入克里米亚,纳粹官员一眼就注意到了他 —— 在一群“劣质斯拉夫人”的海洋中,竟有一个“天使般的雅利安男孩”。

他们当机立断,从母亲怀里毫不费力地把他抢走。在他们眼里,这无疑是一场拯救行动,因为让一个“完美的孩子”在不良环境中长大,简直与犯罪无异。所有可爱的孩子,都必须属于德国。

一名波兰孩子从父母身边被抢走。

随后,亚历山大和其他被抢来的孩子一样,被送到了医学检查部门。在那里,医生为每个孩子做了详细的测量,胎记、发色和眼睛的颜色也经过了“人类学辨别”。

简单几项身体数据最终构成了命运的判决 —— “最佳”、“可接受”或“劣质”。

前两等会被送回德国“生命之泉”。而最后一等,则会登上开往集中营的列车。

一个孩子在接受医生的种族测试。

然而,身体达标只是第一步,到了德国,迎接幸存儿童的还有社会化改造。

没人会对这些背井离乡的孩子稍作抚慰,相反,他们被禁止说本国语言,只能学习德语。有护士说服孩子,他们是故意被父母遗弃的。

「生命之泉」机构的儿童上街游行,向希特勒致敬。

一旦“德国化”成功,孩子会被忠实于纳粹的富裕家庭收养。而剩下不成功的孩子,还是只有集中营一种选择。

据统计,当年纳粹在各国抢夺的孩子远远超过25万人,而活下来的,只有一小部分。

那个来自克里米亚的男孩亚历山大,已经是幸运儿。他最终被德国商人领养,以德国名字Folker Heinecke度过此生。

父母与在“生命之泉”收养的孩子合影。Gamma-Keystone / 图

当“超级人种”跌入万丈深渊

1945年,德国宣布投降,“生命之泉”也随之化为泡影。

希特勒去世后的第二天,美国军队进入德国,震惊地发现了第一家“生命之泉”营地。多数工作人员和母亲早就闻风而逃,只留下300名6个月至6岁大,听老师说过“美国人是敌人”的宝宝。

随后,更多孩子在欧洲各地营地被陆续发现。一夜之间,他们从承载人类未来的“德意志之光”,沦为很少有人愿意收养的“人类之耻”。

由于大量档案被纳粹销毁,许多孩子的身世成了永恒的秘密。

在挪威尤其如此。在纳粹看来,挪威人是维京武士的后代,拥有最完美的血统。因此挪威曾经成为“生命之泉”在北欧最大规模的繁衍基地。

德国撤离后,清算立刻开始了。重新掌权的流亡政府和被蹂躏的人民,把多年来压抑的怒气全都撒在了女人和孩子身上。

约有5万挪威女人被指认与德国人有染。有人仅仅因为跟德国人说过话就丢了工作。德国人的情人更无法立足,人们肆意羞辱她们,让她们剃光头发游街,还有人被送去秘密监狱做苦役……

战后,法国同样掀起了一场惩戒“德奸”女子的风暴,人们把这些女性抓到街上,剃光头发,更有甚者还会脱光衣服,在众人的簇拥下游街示众。

德国人的后代也令挪威人害怕,尚在襁褓中的孩子被视作未来的法西斯第五纵队。官员公开宣称,“要相信这些孩子会成为良好市民,就如同相信老鼠能成为家养的宠物”。

为了解决这些麻烦,挪威政府把一部分孩子遣送回了德国,甚至不远万里将一部分送到澳大利亚和巴西。

留在挪威的孩子,则只能忍受更加无常的命运。

政府把其中几千人安排到精神病院了事,因为当时一位顶尖的精神科医生报复性地宣布,这群孩子都带有不良基因,与智障无异。讽刺的是,这样的论调与他们痛恨的纳粹如出一辙。

1934年,纳粹德国设立儿童精神病医院,有些儿童在这里被安乐死。

保罗还记得被母亲抛弃后的一天,挪威政府代表来处理营地遗留的20名孩子。一位医生站出来说,我可以带走他们。

谁知等待他的,是精神病院的铁门。此后20年,保罗就被和一些病得很重的人关在了一起,而那些人最爱做的事,就是在晚上尖叫。

唯一不变的是,精神病院和“生命之泉”都讲究“科学管理”。总有护士不断擦洗孩子的皮肤,尽管已经破皮流血,也要洗掉“纳粹的味道”。据说这种“消毒”方式,是来自一个牧师的提议。

Lyngstad是“生命之泉”的幸存者,她儿时跟随母亲离开挪威,从而逃过一劫,成为了歌手

在精神病院墙外,仇视、虐待甚至性侵,依然是“生命之泉”孩子经历中最普遍的情节。

对莱拉来说,最幸福的日子是在6岁以前。那时,她生活在德国祖父母家中。

平静在1947年戛然而止,根据盟军和挪威的协议,莱拉被送给了挪威生母。刚到时莱拉一句挪威话也不会说,可只要她一说德语,就会遭到继父的毒打。

再长大一点,毒打就变成了性侵,理由是“这种野种生下来就是让人‘使用’的”。

在学校,德国血统也是耻辱的象征。Gerd一上小学就被所有同学叫作“德国婊子”,而他能做的只有跑回家,哭着问妈妈那是什么意思。

Gisela小时候,母亲一直隐瞒她是在“生命之泉”出生的孩子,仍不能让她在学校免受歧视

如今,一代“雅利安婴儿”已经垂垂老去。人们发现,他们大多都遭受不同程度心理疾病的折磨,自杀率远高于德国普通人。

事实是,仇恨的生命力远比想象的要顽强。

进入21世纪之初,当一群诞生于“生命之泉”的孩子对挪威政府进行诉讼,一位女性终于鼓起了勇气公开自己的身世。

结果她多年的邻居兼好友却跟她断绝了来往,“我不想跟妓女生的孩子有瓜葛,也不希望政府把我纳的税赔偿给其中任何一个。”

现在,虽然开始有人公开为这段经历发声,但大多数挪威“生命之泉”孩子依然保持着沉默,不想再受搅扰。

直到2018年,在《世界人权宣言》70周年的活动上,挪威首相才首次代表国家,向与纳粹有染的挪威女性公开道歉。

可惜的是,一些事实永远无法改变了。

如保罗所说,“我们永远摆脱不了耻辱,直到我们死去。惟愿我的骨灰可以散落在风中,这样我就永远不再被选中了。”

由于资料丢失,“被选中”孩子的实际数量已经无法估量。

他们中仍有许多被德国家庭领养的人,至今也不知道自己是“生命之泉”的孩子,有些直到老年,才发现自己的身世真相。

对于这场“高贵种族”大梦波及的每一个人,战争仍在继续。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64