缅北没有赌神,只有输到扑街的中国人(组图)

走进赌场的那一刻,就注定会输。

缅甸与云南之间,隔着一条绵延2000公里的边境公路。

公路漫长,中间有无数个细小的缺口,联结着两侧边民如毛细血管般的密集往来。

从小在边境长大的阿敏记得,儿时常常和缅甸朋友在界河上捉鱼,一会儿上左边的岸,一会儿上右边的岸。她完全没有意识到,自己已经跨过了国境线。

可一旦跨过去了,就是截然不同的领地。

缅北小镇

跨过了边境线,“黄”和“赌”便成了合法的生意。至于“毒”,是2000年才开始禁的。五块钱的黄麻素,依然在坊间频繁地流通着。

就这样,被战火打得七零八落的缅北,依靠着比邻中国的地理优势,疯狂汲取生存的养分。

而我所探寻的这座小镇,面积不大,半小时就能转上一圈。镇上只有两三条像样的马路,却隐匿着六家赌场,和数以亿计的庞大生意。

“男人的小天堂”

老周已经两天两夜没合眼了。

这个39岁的中年男人,正顶着偌大的黑眼圈,伫立在赌场门口。想休息,却有些不甘心 —— 再试几把,说不定能把五万块钱赢回来。

踌躇间,他想起前天晚上,一位上海老爷子连续熬了好几个通宵后,竟口吐白沫倒在赌桌上。

“身体是革命的本钱”,老周打趣道,最终决定回酒店。

赌场门口,一名摩托车司机在等待乘客

酒店离赌场只有200米,中间是一段起伏的泥路。路上来来往往的,全是熟识的赌客。

老周指着一位50多岁的大姐,对方正拎着一袋小笼包,眉头紧锁地走回酒店:“她之前是一名成功的浙江企业家,听说还和马云吃过饭 。到这边赌钱, 也是输得一干二净。”

“这里的中国老板太多了,都挣几百万几千万的,觉得自己什么世面没见过呀,到了赌场上特别横,一看就是刚来不久。等钱输光了,就落魄了。”

去年夏天,老周和朋友一行从中国北部飞到了云南边陲。飞机一落地芒市,打开手机,就能收到赌场司机的短信。

客人上车后,司机载着满车的中国客人,绕过边防公路的的监控,沿小路抵达缅北。紧接着换乘一辆缅甸牌照的小巴,直奔赌场。

用老周的话形容,是“一条龙服务”。事实上,一条龙服务延伸得更远,只要客人愿意来,包吃包住包机票。

老周下榻的酒店,就是赌场开的,总共一千多个房间。酒店的外联部每隔几天,就会宣称客房紧,让快输光了的赌客腾地方。不过据内部人员透露,真实的入住率只有六七成左右。

细长的走廊上,我看见一位身穿粉色短裙的女孩,从客房里出来。老周瞟了一眼对方说,“ 这是外联部的小姑娘,很漂亮。”

“这些姑娘现实得很,只要钱到位,就可以带回房间。如果赌客赢了钱,要离开,她们还会去陪睡,让客人留下继续赌,直到把钱输光。”

说罢,老周推开房门,倒头睡去。

酒店走廊上,两名来自红灯区的员工在往房间塞小卡片

当地有一个频道,24小时播放成人影片

刚来缅北时,老周的胆子还小,担心小镇不安全。时间一久,就渐渐放松了警惕。

“这里是我们男人的小天堂。”

在“小天堂”,有钱几乎可以为所欲为。赌场300米开外就是红灯区,街上立着硕大的中文招牌 —— “南国秦淮”。老周很喜欢这个名字,认为富有诗意。

许多老板为了讨个好彩头,喜欢找处女,价格一万起。老鸨们则将女孩比喻成“茶”,常常在朋友圈发小广告 —— “新茶多多,请各位老板提前预约。”

有些输光了钱的女赌客,会通过卖身的方式赚取赌资。红灯区旁一座不起眼的民宅里,就住着一位40多岁的中国大姐,交易一次,50元。

在老周看来,能光顾红灯区的,都不是赌鬼,因为还保有一丝“好色之心”。那些真正赌红了眼的,对女人根本提不起兴趣。

赌场也带火了周边当铺的生意。我走进其中一家,只见一位大姐趴在柜台上,从内衣里掏出一个小袋子,里面装着一条细细的金项链。她告诉我,项链是结婚时买的,赢钱后一定要赎回来。

说罢,大姐拿着当来的1000元,径直走进了赌场。

一位顾客典当自己的iPhone6,当了600元,一天利息40元

“赢了钱,迟早要还回来的”

跟老周混熟后,他答应带我去赌场见世面。

要进去,首先得过一道安检。赌场每个入口都有保安把守。

穿过正门,能看见迎面的两座佛像 —— 关二爷和财神爷。一位老人正跪在关二爷前烧香。老周说,这是赌场老板的父亲,每天都会来这儿上香。

老周又指了指桌子下的一盆生姜,上面插着两把刀。“这叫一统江(姜)山,专门压赌客们的运气的。”

进入赌场后,我们先去了码房。

这是换筹码的地方,除了现金,还可以使用支付宝或微信。不过码房里最打眼的,还是柜台后方那一排人民币,堆了整整半面墙。从小到大,我从没见过这么多钱。

有人开玩笑,这是用赌客的命堆起来的。

在赌场混迹了一年多的老周,说自己从走进赌场的那一刻起,就注定要输。“赌场用一块块塑料片做筹码换你的现金,塑料片它可以造10亿、20亿个,你换得过来吗?”

筹码的价值不一 ,从10元到20000元不等

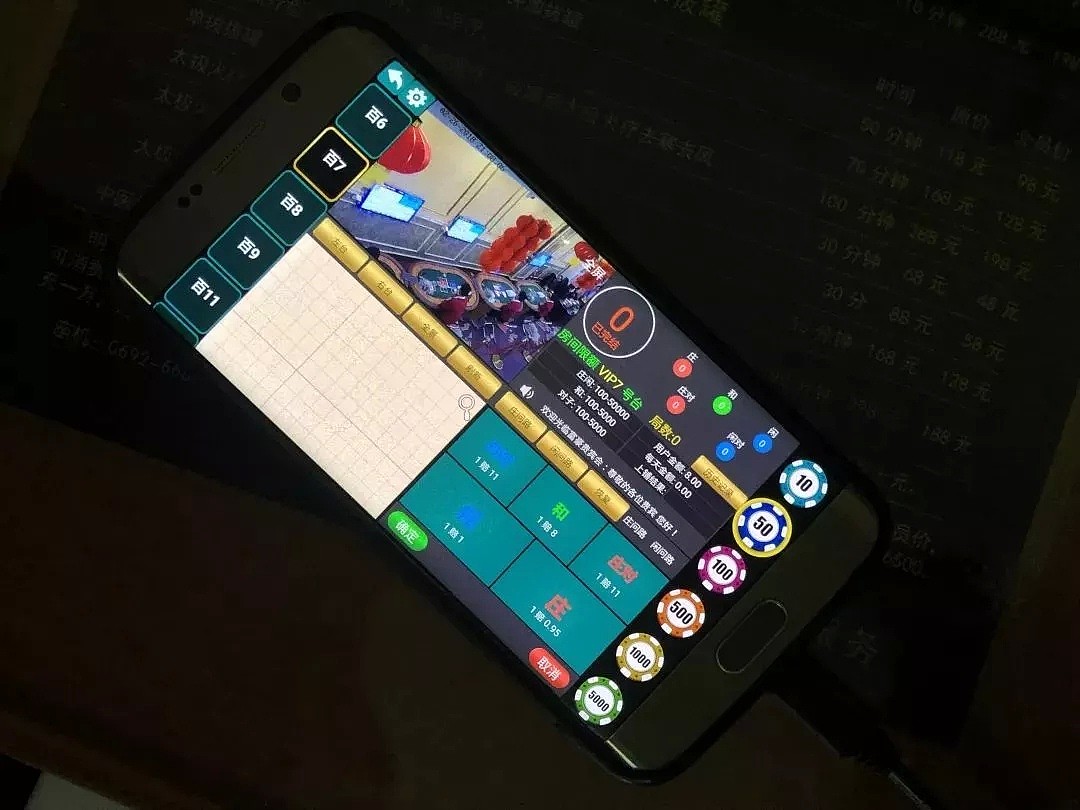

这座赌场规模颇大,面积约400平方米,有20多张赌桌。每张赌桌上有十多个摄像头,防止客人出老千。赌场一侧还摆着一排电脑,连接各张赌桌,供网友在线参与。

赌场APP界面。赌客即便不在赌场,也能随时随地打开手机,在线赌博

客人们大多是一副老板的派头,围聚在各个赌桌前,下注,开牌,再进行下一轮游戏。

在这之中,一位广东赌客格外惹人注目。他面前摆着一大摞人民币,堆起来跟保温杯一样高。

广东大佬的牌桌

大佬身后跟着两个小弟。当大佬掏出烟,小弟就麻溜地伸出打火机点火。当大佬下注一万,双手握拳口喊“Yes!”,小弟也跟着喊:“ Yes!Yes!”

老周对这样的场景早已见怪不怪。“小弟”其实经常混迹于赌场,瞅见哪位大老板在赌钱,就自觉地站在后方,加油助阵。假如大佬赢钱了,开心了,小弟就能跟着收点小费。

不过今天广东大佬的运气不佳,牌桌上的人民币逐渐减少。不到一个小时,输的只剩一盒大重九香烟。原本跟在身后的两个小弟,早已没了踪影。

缅北的赌客形形色色,远不只大佬和小弟。

我在休息区看见一位50多岁的大姐。她正在闭目养神,手里握着一个计算器。老周说,千万不要小瞧这个女人,她是点火队队长,手下有60多名队员。

所谓点火,就是赌场专门顾的托儿,负责在赌桌上煽风点火,营造出容易赢钱的假象,以此吸引大赌客来下注。

据说这位大姐来自成都,在国内欠下20万元债务,跑到缅北“讨生活”。干这份工作,一个月能挣10多万。不过老周却嗤之以鼻,“活得没有品味,一天到晚坐在那,只知道挣钱。”

在风起云涌的牌桌上,赢没赢钱,一眼就能看出来。

我撞见一行三人,正提着一袋人民币,喜笑颜开地准备离开。原来他们今天拿着400元本金,一路开挂,赢了10多万。两手空空拿不住钱,干脆塞进黑色的塑料袋里。

看着他们远去的身影,一位看热闹的赌客说:“别看他们今天走了,早晚还是要回来的。”

不久后,我在赌场认识了小刘。他的经历便验证了这位看客的寓言。

2008年,小刘第一次来缅北赌博,只带了900元本金,当晚便赢了87000块。从此,他再也离不开缅北。

这十年里,小刘离开了妻女,辞掉体面的工作,把存款输个精光,还欠下了巨额债务。被打过,被关过,陆陆续续向家人要了上百万,依然填不满窟窿。

小刘母亲曾经扬言,再踏进赌场一步,自己就去自杀。2017年,母亲真的喝下农药,幸好被父亲发现,抢救了回来。

小刘也曾多次站上楼顶,想一了百了,但终究没有勇气跳下去。他说,自己再也回不去了,只能死在缅甸。

小刘跟缅甸当地的朋友借了钱,又回到了赌桌上

“还好,还记得回家”

每个光顾缅北赌场的客人,都是奔着赢钱来的。一开始资本丰厚,喜欢下大注,以大搏大。输钱了,改为以小搏大。最后走投无路,只能以命相搏。

休息区里站着一排壮汉,个个牛高马大,面无表情,一副生人勿进的模样。但赌客们不怕,因为他们是负责放单的(放高利贷)。

许多人会在输钱之后,选择签单。一位赌客就在输钱后扬言,“我呀,什么钱都敢拿,就算阎王爷给小鬼的钱也敢拿。”

如果签下的单大于10万,赌客会被限制人身自由,转移到专属的房间,由两名壮汉看管。

一间关押赌客的房间,窗户加了两层防盗设施

看管只是第一步。如果无法在限期内还钱,会被关进班房。

孙超当初跟老周坐同一班飞机来缅北的。这一年来,他进过很多次班房。

孙超回忆,自己被人蒙着头就带走了。进到班房,直接被拷在沙发上挨打。拳打脚踢是轻的,最残忍的,是拿数据线编成的棒子往身上抡,抡到哪儿,哪儿就破皮流血。

这样的打法不轻易致死,但足以令人心生恐惧。

扛不住的赌客只能打电话跟家人要钱。一边打着电话, 一边挨打。如果还是要不来钱,下手便没了轻重。

“这里是缅甸,弄死个人和弄死条狗一样简单。”

在缅北呆了一阵子后,我决定离开。赌场外停着许多摩托车,35块钱就能回到云南。

摩的师傅载着我,穿过茂盛的甘蔗地,小镇在身后渐渐远去。

载我的是张师傅,在缅北开了十年的摩的。他把我认成落魄的赌客,连连安慰,“还好,还记得回家。”

“在这里,许许多多的人有去无回呀。”

一天深夜,有位赌客跑到赌场楼顶跳楼,保安铺了十多张床垫。双方僵持了五小时后,赌客在家人的劝说下,放弃了轻生的念头。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64