“我在美联航上救空姐…”中国医生的经历让人意外(图)

最近,一名陈姓女医生在高铁上救治病人,被要求出示医师资格证的事件刷爆朋友圈。针对此事,留言评论群情激昂、愤懑声讨,为医者更是茫茫然不知以后自己要不要在公共场所继续救死扶伤。

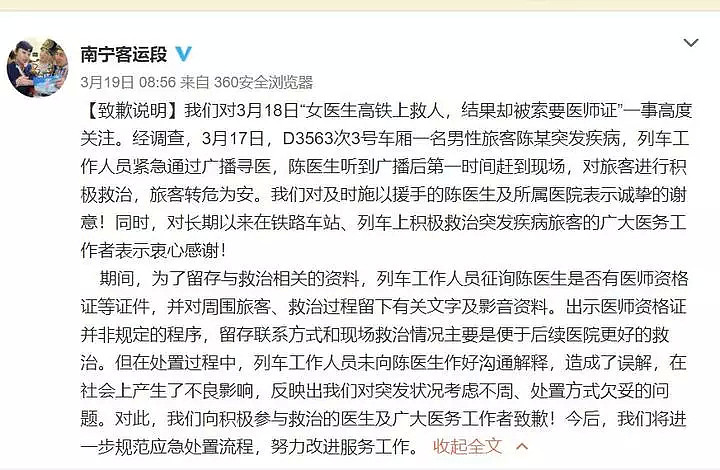

南宁客运段对施救女医生致歉并致谢

“如果换个角度看问题,可能就不会那么负面了。”浙江大学医学院附属第一医院呼吸内科副主任王雪芬主任医师说。

陈医生高铁救人的这起风波,让王雪芬回忆起几年前在美联航上抢救一位空姐的经历,“当时的情形至今历历在目。”

王雪芬把她的经历写了下来:

突发状况

那是2014年的6月5日中午时分,从芝加哥飞往上海的航班已经飞行了一大半航程,到了供应午餐时,飞机上响起广播,patient(病人)、dyspnea(呼吸困难)、doctor(医生),仅仅这几个单词就让我从立即座位上站了起来,完全出于医生本能,几乎不需经过大脑思考。其实,飞机上还有很多中国医生,都是参加美国肿瘤年会后回国的,也许正是因为大部分是肿瘤科医生,所以当时放眼望去,站起来的就只有我一人。

图片来源:视觉中国

我几步飞奔到机尾,看见病人——是一位“空姐”,或者称为“空奶”更为合适。她半坐在地上,闭着眼睛,呼吸急促,嘴角有少许泡沫,一只手扶着氧气面罩,一只手撑在地上,神志清楚,能够对答。在她身边还有两位似乎更老的“空奶”,正帮忙用枕头把病人垫得舒适些。她俩知道我是医生后,其中一位白发“空奶”告知:病人60岁,吸烟,有慢阻肺病史,平时用symbicort(信必可),在我赶来前,她已经给病人吸了几次。

我在急救箱里拿出听诊器,蹲下来仔细听诊:没有听到干湿性啰音,没有哮鸣音,呼吸音对称;心跳比较快,节律规则。这时,我脑子里飞快地转,想知道她到底是怎么了?

图片来源:视觉中国

转身再看急救箱里的药物,看到了氢化可的松(hydrocortisone )200mg,于是建议注射这个药物。也不知什么时候,白发奶奶用机载电话与地面联系,说了很多,语速飞快,我全然听不明白,但就使用氢化可的松一事请示了地面后,说用100mg,也就是半支(我是建议用一支的),我表示OK。但做了这么多年医生,我其实不会打针,这时只能想象自己是全能的了。

医生,飞机是否要紧急迫降

第二个问题是机组人员询问我:“医生,飞机要不要紧急迫降?”

哇,这可是个严重的问题。我根本不知道飞机到了哪个地方,也不知道会迫降到哪里,更不知道迫降与不迫降会相差多少时间,只有一点很明白,那就是这个病人必须尽可能快地落地接受治疗。

我考虑病人很可能是得了“肺栓塞”——相对老年,刚起床换班,突发起病,呼吸困难,两肺呼吸音干净——而这时病人的病情确实也更加严重了,呼吸困难没有缓解,人也由坐位转成平卧,呼之不应。

图片来源:视觉中国

我回答说:YES!既然有肺栓塞可能,万米高空,不会有更多的检查手段,那就溶栓或者抗凝治疗吧。然而,急救箱里并没有此类药物。眼见病人的呼吸逐渐减慢,于是,呼叫了更多的医生前来帮忙,很快,气管插管、皮囊人工呼吸、胸外按摩,按部就班,轮番上阵。我则坐回自己的座位,呕吐了起来(本来就有晕动症,机尾比较摇晃,又一直站着)……如此又抢救了1个多小时,飞机迫降在首尔机场。当机场的工作人员拿着软担架来抬病人时,她已经没有了任何反应,颜面部也呈现出紫灰色。

我们的航班继续飞行,从首尔到上海。这段时间我做的事就是按要求填表格(我是唯一填表的人):姓名、性别、职业、单位、手机号码、邮箱地址和航班号、座位号(有没有填护照号倒真的是不记得了),还有事情的经过,用过的药物,抢救的过程等等,最后签上名字、时间。当我填完这些,没有别的想法,只觉得是流程所需。我还以为他们会通过邮件把病人的后续情况反馈给我,虽然知道希望渺茫,但依然盼望着能有好消息传来。但是,没有反馈,我很失望。

与高铁事件不同的是,那天下飞机前,我收到了“大惊喜”,几乎所有的空乘人员都到我的位置上或拥抱或握手,真诚地对我说:Thank you,very much!

图片来源:视觉中国

“经历过这次在飞机上救治空姐,再看到陈医生高铁上救人的经历,其实我对高铁工作人员的做法没有大多数舆论中那样愤慨。”王雪芬告诉钱江晚报记者。

“比如拍照片、录像、要求出示医师执照等,可能就是工作人员在单位培训时候的要求。”在王雪芬看来,每个行业在面对不同情况时都有相应流程,“比如美联航的工作人员让我填写的表格,就是事先准备好的,他们也记下了我的航班号、座位号,都是工作需要。”

只不过高铁工作人员在具体处理时,确实存在方法不当的情况,而这也是需要工作人员改进的,“比如医生很少有人随身携带医师执照,但高铁工作人员没有变通,救人之后也没有感谢等等,出发点也许不坏,就是做事方式还有问题。”

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64