医学博士揭密全球最快新冠疫苗试药:低烧全身疼,我却美滋滋(组图)

截至6月7日下午16:33,全球新冠肺炎确诊病例已超691万,死亡人数也超过40万人。

唯有安全有效的疫苗,才难终结这场全球性灾难。

疫苗研发,是一场和疫情的生死赛跑。

根据世界卫生组织统计,全球有超过120个疫苗开发项目正在推进,其中已经有8个项目进入临床试验阶段——唯有通过三期临床实验,疫苗才有机会上市。

由军事科学院生物工程研究所陈薇院士团队研发的腺病毒载体重组新冠病毒疫苗,于4月12日开展二期临床试验,这也是全球首个进入二期临床试验的新冠病毒疫苗。

本文作者SHAN正是参与二期临床试药的志愿者之一。相比一期的108人,二期志愿者增加到500位,他们是以身试险的无名战士,以特殊方式,参与了一线战“疫”。

SHAN同时还是在读医学博士生,她将以试药志愿者和医学博士的双重视角,为你揭开新冠疫苗研发的故事。

英国的“群体免疫”,让我逆向“跑毒”回武汉

12.31日,我永远不会忘记这个日子。作为一个在英国读博士一年级的医学生,我回武汉过圣诞假期。31号在武汉同学群里收到病毒传闻,我还半认真半玩笑发了一条微博,希望武汉不要出现“幺蛾子病毒”,没想到一语成谶。发了微博后第二天,我就开开心心坐飞机回英国了。到了三月中旬,经过了两个多月的封城,武汉疫情趋于稳定。可英国在短短几十天内,新冠肺炎感染者从8人暴增到1000多。身在武汉医院一线的妈妈,敏锐觉察到英国要沦陷,她几乎一天十个电话,催我回国。为了让她安心,我一周内停掉手上实验,收拾好行李,给学校递交休学申请,买了张高价回国的机票。玩过和平精英的人,都知道“跑毒”这个游戏术语。英国朋友认为我小题大做,戏称这是逆向“跑毒”。当时,英国还是一片祥和,大众没把把病毒当回事儿,其实,平静之下,暗涌汹涌。到了三月末,英国新冠肺炎患者井喷式暴增,医疗系统不堪重负,首席科学顾问提出“群体免疫”这种被动防疫计划,遭遇公众唾骂,3.20号政府提出封国……此时,我也赶在香港关闭转机的前几天,坐上了回国的飞机。飞在空中时,我还有点懵,感觉自己身处一个现实版的灾难游戏,又遗憾个人力量太过弱小,只能围观,却不能左右游戏轨迹。仿佛上帝听到了我的心声,帮我悄悄开了一场支线的战“疫”任务……

一条微信,让我从围观者变成参与者

回家后,正是武汉樱花繁盛时节,我却因为武汉封城,只好宅家“发霉”。百无聊赖之际,我妈的同事W叔叔发微信问我,愿意不愿意参与疫苗临床试药。W叔叔是陈薇院士研发新冠疫苗的行政负责人之一,主要承担志愿者招募工作。新冠实验二期志愿者一共招募508人,其中500人纳入实验,8人作为候补,按照年龄分为青年组和老年组。正巧接受注射当天,志愿者青年组有人临时有事主动退出实验——按照规则,志愿者在任何时候,都有权利随时退出实验。陈薇院士,首批进入临床二期的疫苗。这些字眼让我一下子来精神了。在2003年抗击非典上,和2017年研发全球首个疫苗、终结埃博拉疫情的成就,让陈薇成为我们医学界、特别是我们女性科研者的“爱豆”。

我甚至觉得她就是《血疫》的女主原型。

这次新冠疫情中,陈薇团队又开发了全球第一支新冠疫苗,率先进入临床试验阶段。在一期实验中,她也先试疫苗第一针,颇有“当敌勇敢,常为士卒先“的气势。众所周知,只有疫苗的诞生,才能让人类免于传染病的威胁。即使是“群体免疫”,也必须是在疫苗完备的前提下进行。所以,在没有疫苗的情况下,英国政府贸然进行“群体免疫”,全球医学界才会一片哗然。疫苗,是将人类从新冠肺炎深渊里拉出来的一根“救命绳”,全世界都关注其成败。而验证成败的关键,就是临床试验。我是有多幸运,才能参与这么特殊的使命。打?还是不打?作为具备一定专业知识的医学生,以及内心潜伏的拯救世界的中二想法,还有对陈薇团队的无尽信任,我收到微信后,象征性地考虑了两秒钟,同意了。你们肯定很关心我家人是否同意。其实是我妈妈主动把我推荐给W叔叔的。她的理由是我是学医的,对疫苗有专业认识,而且我现在很闲——嗯,真是亲妈。

我的编号是“JSVCT089-1XX”4月15日中午12点收到微信,下午3点之前就要到场,坐在出租车上,我觉得一切都有点不真实。接种的地方,是一处军事疗养基地。到达之后,先进行了指尖采血,来初筛新冠抗体和HIV。产生新冠抗体,是实验成功与否的标准。接种前就存在抗体,会干扰试验结果。这次试验的疫苗,是腺病毒载体类疫苗。曾有论文指出,接触过腺病毒的人,再接种HIV疫苗后,体内会增加更多的CD4-T细胞,而这些细胞容易被HIV攻击,相当于为HIV病毒提供了感染和繁殖的“温床”。也就是说,注射腺病毒疫苗,可能会增加HIV感染的潜在风险,所以在注射前需要排除HIV阳性患者。基于以上两个原因,合格的受试者在接种前必须是新冠抗体以及HIV阴性。半小时后,初筛合格的我,取到了一个印有个人信息的疫苗记录本(下图),便进入疗养中心楼里,进行正式的疫苗接种。

虽说学医多年,但过去我只做过动物实验,从未接触过人体实验,更没想到我的第一次人体实验,角色不是实验员,而是受试者。

所以,接下来的每一项检查,都让我新鲜不已。首先,医护人员会组织受试者,进行一次10分钟的简单疫苗科普和实验背景介绍。然后再依次进行BMI、血压、心率、体温等项目监测。以BMI体质指数为例,成年人BMI的正常值在18.5-23.9之间。过低(过瘦)或过高(过胖),都不是合格受试者。完成了以上基本体测后,女性又需要增加一项尿hcg检测——测试是否怀孕。疫苗实验半年内,怀孕有风险,可能会损害胎儿健康。紧接着,是第二轮15分钟的小房间一对一面谈。医生在详细询问我的既往病史,比如半年内是否接受过其他疫苗,最近是否用药,是否有高血压、糖尿病等基础病史,以及生活习惯如是否抽烟喝酒后,会一条条详细罗列出接种疫苗的潜在风险。比如,接种部位可能出现红斑,硬结,肿胀,瘙痒;比如,可能引起发热,关节疼痛等不适反应;甚至,接种后会有危及生命的严重速发型过敏反应;等等。确保我知晓一切风险后,最后需要我签字确认——但凡好汉们入伙,须要纳“投名状”。签了字,从这一刻起,我就正式加入了这项举世瞩目的临床试验。我的编号是JSVCT089-1XX。抽完了10毫升的静脉血后,我便被工作人员领入了接种室。一进入接种室,我就感受到医护人员的热情和轻松。一旁的医护小姐姐还贴心地为我用美颜相机拍了照片(下图)。

事后才知道,我是这项实验的最后一位接种者,我的顺利接种,大家都有一种任务完成的如释重负感。

很是奇怪,越是重要的事,我的回忆却越是模糊和平静。那一支承载着人类希望的疫苗,无声息地、没痛感地注射进了我的身体中。回家的路上,我闻到了空气中草木蒸腾的清新味道。

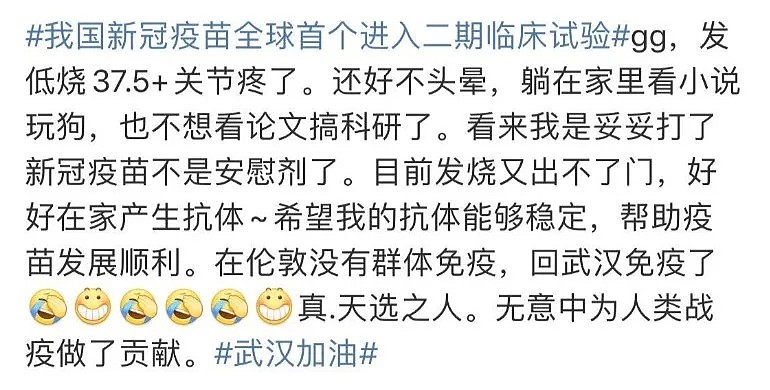

“我很好,是正常反应,我也没有感染”二期实验一共有三个组:中剂量(5X1010vp),低剂量(1X1011vp),和安慰对照组(不含病毒,仅为液体试剂)。采用的是随机双盲模式——病人随机安排进某一组,科研人员和患者均不知具体分配方案。所以打完疫苗,我还有点小担心,自己打的会不会是安慰剂,白挨一针?天遂人愿,接种疫苗的第二天,一向身体强健的我,华丽丽地发了37.5℃的低烧。虽然发低烧让我全身关节痛,乏力,没食欲,但是我心里美滋滋的。

通过身体反应,我能大致判断,我接种的应该是是疫苗。而我的免疫系统,正积极地和抗原斗争,产生抗体。

我打疫苗是先斩后奏,等到我发烧发朋友圈,周围朋友才知道我去当志愿者了。他们的反应是两极分化:跟我一样有医学背景的朋友,表达的是羡慕,并且“埋怨”我,能提前获得抗体这么好的事,没叫上他们;对疫苗没有专业知识的家人和朋友,却不像我这么乐观,更多的是担心。“疫苗还不安全,打了会不会直接感染上新冠病毒?”“疫苗会不会有很强的毒副作用,会不会严重损伤肝肾?”……“我很好,发烧只是正常反应,我也没有感染”,这是我频率最高的回复。这不是虚无缥缈地安慰,而是出于基于理性分析的信任。并且,这种信任不是盲目的,而是我查阅文献后,基于我的专业知识和科学判断后得到的。首先,这次的疫苗全称是重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒载体)。传统的疫苗(如减毒活疫苗,灭活疫苗)是将病毒这匹野兽驯化成坐骑,为人类服务。简单粗暴,效果好,但是一旦这匹野兽失控,就会“反咬”人类一口,有极低概率的致病风险。所谓注射完疫苗后感染,其实说的就是这类传统疫苗。而腺病毒载体的疫苗,就是用腺病毒作为有效成分的载体疫苗——腺病毒本身是一种战斗力很渣的病毒,类似披着狼皮的羊,对人类没有“杀伤力”。陈薇团队把新冠病毒的S基因,通过基因改造技术,植入到腺病毒体内,重组后的腺病毒,就是疫苗的核心成分。它注入人体后,会在人体内来回“巡回展示”,训练免疫系统识别并记忆新冠病毒的特征,一旦新冠病毒入侵,就可以围剿反攻。腺体病毒疫苗的安全性相对较高,最近几年已成疫苗界“网红”,黄热病病毒减毒株为载体的登革热疫苗,以重组水疱性口炎病毒(VSV)为载体的埃博拉疫苗等,均属此类。对于这种疫苗,我是比较放心的。但无论多么安全的疫苗,都要经过三期临床试验,保证安全的前提下,才能上市。I期临床试验首次在人体上进行,主要目的有两个:一是测试药物的安全性和毒副作用;二是药物动力学实验——追踪药物含量随着时间在人体内的变化规律。这次,一期临床的108个志愿者,全部产生免疫应答,说明疫苗让人体成功产生了抗体,这是世界首个新冠疫苗的人体临床数据。但是抗体浓度是否足够,以及抗体是否长期稳定,还需要II期、III期实验证明。II期则侧重于药物的有效性和安全性。相比之下,一期的108位志愿者面临更大的危险,所以,一期志愿者需要在医护陪伴下,隔离14天,以防出现任何危及生命的不良反应。而我们二期志愿者,则是自行回家观察。综上,正是基于安全的疫苗原理,少量的安全剂量——肌肉注射、量少、不足以产生肝毒肾毒性,以及成功的I期试验,我才能够坦然和乐观面对不良症状。第三天,我的发烧等症状消失,从此再没产生任何反应。我个人推测,这次发烧大概率是因为剂量过量,免疫应答过高导致的。

职业试药人?不,我们只是一群感恩的武汉人

新药上市前,需要招募志愿者进行临床试验。医药公司通常会给予受试者一定的健康津贴,作为报酬。而这么一群长期辗转于各种医药临床试验,靠试药赚取健康津贴的模式,滋生了一群职业试药人。几天上万块收入的高利润,足以诱惑经济窘迫的人,忽视试药背后的高风险,从而趋之若鹜。这种“躺着”赚钱的行业,如同赌博:赢者拿钱,输者致病,甚至丧命。过去在医院实习时,我也多少接触过职业试药人。所以在这次疫苗实验中,我特别好奇,会不会也有职业试药人参与。

我所在的微信小群,有30个试药志愿者,平时我会有意无意跟大家闲聊几句——参与实验的508个志愿者,根据编号被分为十几个小群,主要用来平时交流感受和汇报每日体温。

通过闲聊,我发现大家来自各行各业,都是第一次当试药者,参与原因也五花八门。C叔叔,通过小区志愿者了解到招募信息。他一直坚持运动踢球,身体状况良好,所以毫不犹豫报了名。虽然家人事后才知晓,但全力支持,并没责怪他。Y律师,从事法律行业,通过微信报名。在报名前对疫苗有过浅显了解,了解II期试验相对I期风险更低,所以没有顾虑。同时,他也希望通过参与试药,获得抗体。Y先生跟我一样,在第二天就出现发热(38.8℃)反应,几天后自愈。对于参与疫苗实验,全家人都反对,担心风险。但他认为,总有人需要勇敢走出第一步,他愿意以身试险。B阿姨,是通过朋友报名的。此前,没有任何医学背景知识。注射未知的疫苗,以及注射后产生的不良症状,让她一度很恐惧。但这次疫情期间,全国人对于武汉的支持,让她很感动,她很想以实际行动报恩。家里人也很支持她,抽血随访,还是女儿陪她去的。C先生,一位地道的武汉小伙子。报名是瞒着家人朋友偷偷去的,注射完了才告诉家人。他也出现了低热反应。虽然对疫苗并不算很了解,但他认为自己身体强壮,父母年轻,自己也单身未婚,就算遭遇不测,也算是“为国捐躯”,不用太担心身后事儿。而且,他很敬佩陈薇院士率先注射疫苗的举动,认为自己作为一个武汉人,一个中国人,没理由畏缩不前。这群志愿者中,既有20出头刚工作的年轻人,也有家人陪伴来的老人,绝大多数是非医学背景的普通人,至少我没有接触到职业试药人。面对新疫苗的未知风险,面对发烧、难受等不良反应,他们也会有本能地恐惧,但他们勇敢地站了出来,发自肺腑想为武汉做点什么,多少也怀着一种报恩心理。

媒体夸我们是“探路者”,我认为自己是只“小白鼠”

本来,我抱着记录生活的想法,随手将经历发到了微博上,没想到带来了意想不到的流量,一千多点赞赞和留言,还增加了几百个粉丝,让我受宠若惊。

看到网友对我毫无保留的夸赞,我是又开心又有点害羞。

甚至有些媒体也夸赞我们是“探路者”,但我觉得自己没这么伟大,那些夜以继日研制疫苗的科研者,才是真正的“探路者”。除了陈薇院士,还有更多的科研者,可能连名字也不会出现在论文中,他们开山劈石,顶着务必研发出疫苗的压力,冒着危险摸索前行,为我们凿开一条通往希望的路。5月15日,是我们接受第二次抽血随访的日子。这一天,陈薇院士也来了。我们得到和陈薇院士合影的机会。于是抽血随访变成了明星见面会。

现在,陈薇成为了大众追捧的“爱豆”,我挺开心的,觉得这是大家对科学的崇拜。

看着手机上自己和陈薇院士的合影,觉得一切都是这么的不可思议。三个月前的我,从没想过自己会因为英国疫情严重,而逃回武汉,更不会预料到,自己居然成为一名疫苗受试者,亲身经历一场记入史册的实验。

JSVCT089-1XX,属于我的特殊编号,纪念着这场全人类战疫中,我作为一个普通世界公民的贡献。

参加新冠疫苗的二期实验基本结束了,下一次就是半年后的随访和抽血了。我暂时还没计划好何时回英国,这场席卷全球的疫情,到底什么时候才会终结呢?就如约翰·霍普金斯大学的医学史学家Jeremy Greene博士说:“当人们问什么时候结束的时候,他们是在问社会意义上的结局。” 也许,当我们学会了与疾病共存,才是真正的结束——一个好消息是,钟南山院士预测,新冠疫苗最早在今年秋天或年底,可作为应急使用。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64