性侵、猥亵、色情骚扰!多名模特举报清华美院外国摄影师私拍时性侵(组图)

在私拍场合发生的触碰意味着什么?

毫无疑问,这是件错误的事。但错误是怎样一步步落到自己头上的呢?

在过去的几年里,她们不断在心中还原那个过程。一开始,她们想找个摄影师记录下自己年轻的身体。然后,她们遇到了那个操纵相机的男人。接下来,和通常的拍摄过程一样,镜头前面的人听从了相机后面的人发出的指令。

他是个德国人,自我介绍时说,他叫Mate。他不太会讲中文,连英语也带着口音。她们自己的英语也说不上多好,要去准确理解他的意思是第一重困难;按照他的意思准确摆出姿势是第二重困难;精确表达自己没能get到的点是第三重困难。语言似乎失效了,他把相机放下,走了过来。

孟甜记得,一开始,他只是用手指轻轻捏着她的胳膊旋转摆动。然后手指短暂地离开了一下,她能感觉到它们的路线,顺着胳膊往肩膀去,接着继续向下,停在了胸上——他用手掌盖在上面,然后轻轻帮她转动身体。

孟甜僵住了,“不敢反抗,也不敢说话”。

事情发生在2016年的上海,那是孟甜第一次拍裸体,也是第一次碰到“这种事情”。经验告诉她“外国人比中国人更开放”。而且,他们不是在拍那种标准化的糖水片,他们在搞“艺术创作”。她想,“这是拍摄的一种需要”。她很紧张,也很害羞,唯一的表达方式是把头转向了墙的那一边。

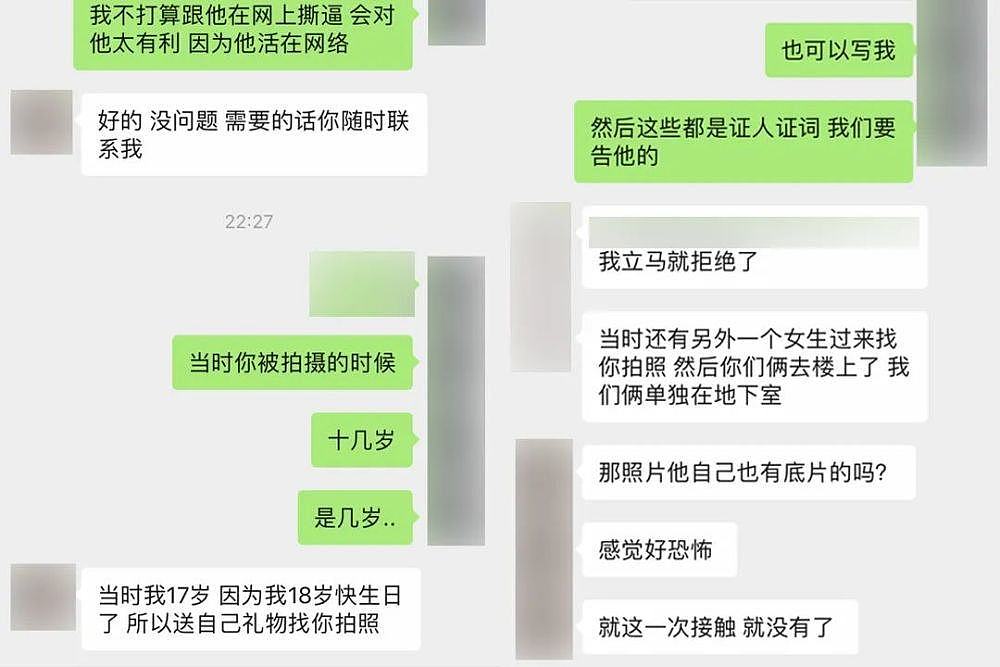

2019年10月,十几位被Mate拍摄过的女孩决定站出来讲述她们的经历。故事非常相似——在一个以艺术创作为名的拍摄场景下,一些模糊不清、难以定义的身体接触发生了。

一切都是从摆姿势开始的,接下来,就是“触碰”——没有人知道,这个“触碰”意味着什么。女孩会紧张,但他会比较礼貌地道歉。之后很长一段时间里,女孩子们不清楚,自己遭遇的究竟算不算性侵?

严柠就是其中之一。她反复回想,这算什么?那是2017年,夏天还没到来的时候,摄影师小河来上海旅拍,严柠约她拍一组人体照。拍摄那天,Mate也在,他们第一次见面。

他看上去挺彬彬有礼的,讲话的声音也比较温柔。小河拍她的时候,Mate也在旁边一起拍,严柠没想太多,也没制止。她一开始穿着旗袍,拍了几张中近景后,转为特写。Mate突然找来一把剪刀,什么话都没说,把旗袍从裙底一直剪到腰以上。接着他把裙摆掀了上去,身体裸露出来。

“为什么要剪裙子?”严柠还没反应过来,他“就上手去捏胸了”,她有点狐疑,又害怕自己想多了。她猜测,是因为自己胸部有一点凹陷吧,“可能他觉得出来的效果不好”。

随着拍摄的进行,她越来越尴尬,索性闭上眼睛。她心想,应该不是故意的吧。2019年圣诞节后的一天,在北京798艺术区的一家咖啡馆,严柠回忆起当时的细节:“为了打消我的疑虑,他有看上去礼貌的道歉”。

图丨Unsplash

那一组拍完,Mate邀请她到楼上一个单独的房间里继续拍摄。那是一间卧室,一开始她有一点紧张,而摄影师“还是那样子”,“就让你放松啊,或者上来给你摆一摆,慢慢地会有些身体接触”,严柠说。他尽量在用“轻柔的动作指令”,“就会让人逐渐放松警惕”。

他提出什么要求,她就照做。两个人没有太多对话,严柠隐约能听见楼下小河和另一个模特交谈的声音。接着,Mate要求严柠“背对着他”。她继续照做。快门不断地响着,严柠的脑子有点空白,她想:记录身体并没有错。

“突然,我感觉他将xxx放入我体内。”严柠说,“我懵了。”这句话她又重复了一次,“甚至一时间忘了要呼救或者反抗。”“我真的整个人是僵硬的。”

等结束时,她第一时间问他:“为什么?”

刚才在楼下拍摄到你流泪的一个瞬间,让我动情了。他说。

这件事里有很多瞬间,直到现在严柠都不知道该怎么理解它们。之后很长一段时间,她再细想那一切,会觉得“这个人会给你一些诱导,包括他的语言、他整个人的状态和动作”。再后来,她一直“反后劲儿”,“会有点怪自己”。

她想:“是不是我太没脑子了?”

从举报侵权到举报性侵

如果不是小河看到了那本署名Mate的画册,这些事情可能还会沉于水底。

2019年10月的一天,摄影师小河受一位比利时画廊老板的邀请到香港谈合作。那天下午,他们在皇后大道东附近的一家酒店餐厅见面,对方拿出了Mate的作品集。小河翻着翻着,看到一张单独夹在书里的照片。她惊呆了。

照片里是她的裸体。

那是在上海和模特们玩儿时被Mate拍下来的。一年前,这张照片曾出现在西安的一个展览上,小河当时就联系Mate:这张照片不能以任何形式公开,Mate答应了。那本画册上,她还看到了几个在上海时拍过的模特,有孟甜、严柠,还有她的摄影师朋友小漫。她们的照片正被Mate当做商品出售。

小河发了条微博,寻找当年被Mate拍过的女孩。

如果没有意外,这只是一个简单的维护肖像权的故事,但随着越来越多的女孩通过微博找到她。她们发现,事情没那么简单,女孩们的讲述拼凑出私拍圈里一个惊人的故事。

看到小河微博的瞬间,严柠“忽然一下感觉到了什么不对劲”,她赶紧和小河联系,把自己当时经历的那件不愉快的事讲了出来。还有女孩一上来就和小河说,“憋了那么久,终于可以说出来了。”

在女孩们的回忆中,那件事尖锐而鲜明:陈橙去年10月在北京遇到Mate,她说,当他的手伸向她时,她有点反应不过来——“这什么意思?”她读高中时就拍过许多照片,几乎可以称得上是一个职业模特。在Mate之前,她也和多位摄影师合作拍过全裸的作品,没遇到过这种问题。

女孩子们被拍时年纪都比较小,大多刚成年,也有几个当时尚未成年。安恒刚过完18岁生日,有一次Mate拍她之前,打开电脑给她看X片,他对她说,看X片有时会有灵感,“然后我就稀里糊涂地被趁虚而入了”。

一个曾经被Mate拍摄过的女孩

许多故事逐渐浮出水面。小河和小漫也越来越愤怒。她们开始行动起来,通过Facebook寻找国外买家,用微博、朋友圈寻找最近一年被拍过的模特,想要尽全力“揭发”Mate的真面目。她们拉了一个微信群,取名“复仇者联盟”,里面有Mate在上海时的前女友,也有被Mate拍过的模特。

小河和小漫既被Mate拍摄过,同时也都是人体摄影师,拍过许多人的身体,她们比别人更能体会整个过程里潜藏的权力不对等——发号施令与遵守指令、了解艺术与不了解艺术、创作自由与侵犯的边界。她们也更清楚决定站出来对于她们而言意味着“杀敌一千,自损三百”。

小河生活在贵阳,曾在当地为女孩们的遭遇报警,但因为发生地在上海,时间又集中在两三年前,当地公安机关没有受理。小漫想过直接去西安Mate住处辖区的派出所,举报他“制作和传播淫秽色情”“侵犯肖像权”,但那个肖像是她的裸照,如果拍裸照应该被打击,那她们自己呢?

矛盾感让小漫的内心非常煎熬。她热爱艺术、喜欢表达,她也有反叛和批判的精神。他觉得Mate做的事情很坏,但理智告诉她,这个人不会得到什么惩罚。事情发生时只有两个人在场,他完全可以一口否定,或者说当时的一切都是双方自愿的,更何况时间过去这么久,证据早就没有了。

这真是太糟糕了,她说。

Mate的搭讪艺术,女孩的“房思琪式”解决方案

事情发生后的很长一段时间里,女孩们试图把它合理化。严柠把事情的经过讲给了最信任的闺蜜,她尤其想分辨那句“我动情了”是不是真话。闺蜜劝她:要不你试试和他谈恋爱——一个现在看来应被认定为“房思琪式”的解决方案——爱上那个人,一切都变得合理了。后来,Mate又发出约拍邀请。尽管有一些顾虑和不情愿,她最终还是去了。

Mate表现出来的样子,让女孩们感到迷惑。他说自己是单身。在离开拍摄地之前,他向她们要了微信。平时,他会和女孩们保持密切的聊天。“你是做什么的?”“你喜欢什么东西?”“你爱听什么歌?”他表现出想要了解她们的生活,“就好像他要追你的那种感觉。”严柠说。

他也关心她们的心情和状态。孟甜那时到上海不久,没什么朋友,她和Mate越聊越熟,之后他再约她拍照,她也欣然答应。孟甜是那种“比较活泼、比较开朗”的女孩,去Mate那里,没有任何防备心理,整个过程就是拍照,聊天,“然后他可能就会摸你”,后来慢慢地,两个人坐在一起吃东西,“他就一直不停地靠近你,试探你”。

他会把她带到一些偏僻的地方拍外景,有一次,在一个类似工地的地方,孟甜被要求钻进一个柱子样的圆柱体里面,她赤裸着身体,他用手去摸她下面,“现在想想,其实就是他变相地在一步一步地性侵吧。”孟甜说。

孟甜聊着聊着,情绪控制不住,轻轻地哭泣。Mate离开上海去西安后,孟甜曾经痛苦过一段时间,那时,她把跟Mate所经历的一切理解为“一场失败的恋爱”。而现在,得知许多女孩都经历过相似的事情,有的甚至和她在时间上重叠,“一场失败的恋爱”显得又荒唐又可笑,又有点悲哀。

图丨视觉中国

小河在上海的时候,见过Mate搭讪女孩。他出门时总是背着相机,那是他的“语言”。他一边走路,一边留意来往的女孩,一旦锁定目标,就会主动发出邀请,Can I take a photo for you?然后,举起相机,拍完。OK, OK. Good, very beautiful, good good, see. 接着,他会加上女孩微信。有时,小河会帮他简单翻译,有时根本不需要她的翻译。

当然Mate并非总能得逞。

在被Mate约拍时,陈彤明确提出不接受裸拍。Mate答应了。可拍起来时,他“一直在试探”陈彤的底线,他尝试去脱掉她的内衣,她拒绝。他又打开了一瓶红酒,邀请她一起喝,她也没喝。后来,Mate又拿出自己的iPad,给她看了很多裸拍照片。陈彤“感觉有些害怕”,提出到外面拍,“在外面拍他就不会有一些奇怪的举动”。

陈彤的讲述中,拍了一会儿之后,“Mate偷偷解开了裤子,”陈彤感觉到极大的冒犯,“非常生气地走开了”。Mate追了上来问她,愿不愿意和他回家。

陈彤说,她严肃地拒绝了。

“潦倒的、不得志的外国艺术家”

Mate出生在德国多特蒙德,2006年,他以交换生的身份到清华美院读书,从那时起便开始了他的中国拍摄之旅。头几年,他生活在北京,我找到了他在北京时最好的朋友之一,介于她并不想暴露身份,就叫她A吧。

A讲述的故事版本是这样的:二十六七岁的Mate意气风发,痴迷于摄影,那时他就到处寻找模特,地铁、商业区、十字路口,“只要觉得这个女生还不错,是他挺想拍的,他就会去沟通。”A说。美空网刚出来的时候,他还在上面找过模特。A觉得,“那时的他只对两件事情感兴趣:拍照和女孩。其他的毫不关心。”

Mate在北京的收入一直不太稳定,他把国际上所有的摄影大奖都罗列出来,做成表格,一个个全都申请一遍。他不停地拍、不断地拍、做新的作品,对摄影的热爱近乎单纯:“只要一有新作品出来就很高兴,又找到一个新的拍摄对象就很高兴,又能拍一点不一样的东西他就很高兴。”A说。

曾有媒体对Mate做过专访

而另一方面,那时Mate就被发现“太喜欢和女孩子在一起玩”。A说,Mate当时的女友曾经撞见他拍照时和模特的动作过于亲密。一开始,她只是觉得“这是他的职业习惯”。但后面越来越觉得不对劲,有一次,她为了“验证”,故意假装出门再突然回来,看到Mate和模特正在床上拍照。她把Mate赶了出去。

Mate回德国短暂生活了一年多。2014年前后,他再次来到中国,选择在上海生活。那时他看上去是个潦倒的、不得志的“穷艺术家”。

“他是在女生堆里长大的。”Mate在上海时的女朋友刘丹说。

刘丹和他在一个很多外国人使用的约会软件上认识。那段感情对于她来说像是噩梦,在她的理解中,她为他做了很多,帮他做书、照顾他的生活。但现在想想,刘丹觉得,Mate可能在很多事情上都说了谎,但至少有一个事儿,她认为应该是真的,“他可能真的很喜欢艺术”。

今年1月初,我在西安高新区的一家星巴克见到Mate。他看上去没有别人向我形容的那样高——他严重驼背,连接肩膀的背部高高地隆起。人挺壮。走路时一跛一跛的,很慢,那是6、7年前一场车祸留下的伤害。那天,他穿了一身黑——被他拍摄的女孩们说,他经常不是一身黑,就是一身白——他在外套帽子里又戴了一顶毛线帽,白皮肤和高鼻梁从帽子里露出来。

他否认了一切。

他否认自己叫Mate,“我的名字是Mattias,和Mate完全是两个不同的名字”;否认自己拍过那些照片,他说自己的本职工作是留学教师;否认模特们的指控,这时,他的表情非常严肃:“我认为,如果遭遇到任何不好的事情,她们应该尽快报警,把事情交给警察处理。”

“你在碰她之前,征求她的允许了吗?”我拿出孟甜被摸的照片给他看。照片打着马赛克。

“我觉得如果她不喜欢这样的话,她不会之后再见我那么多次。”他说。

我们见面的前一天,我见到他现在的女朋友王慧——他们生活在一起。在女孩们提供的细节中,王慧扮演着一个关键角色:很多模特都是王慧介绍给Mate的。

王慧说,在她参与的拍摄中,那只是正常的拍照。她也否认了针对Mate的性侵指控。

这与女孩们的讲述不一致。去年9月,在成都读书的覃玲玲专程到西安找王慧。拍摄前,她“根本就不知道还有一个外国男人的存在”。在拍摄的过程中,Mate会“不小心地”碰到她的屁股、胸,还被要求做一些“非常色情”的动作。她很害怕,想赶紧回家,她表现出抗拒和无助,最后哭着离开拍摄现场。时隔几个月后,她又哭着向我复述当时的经过。

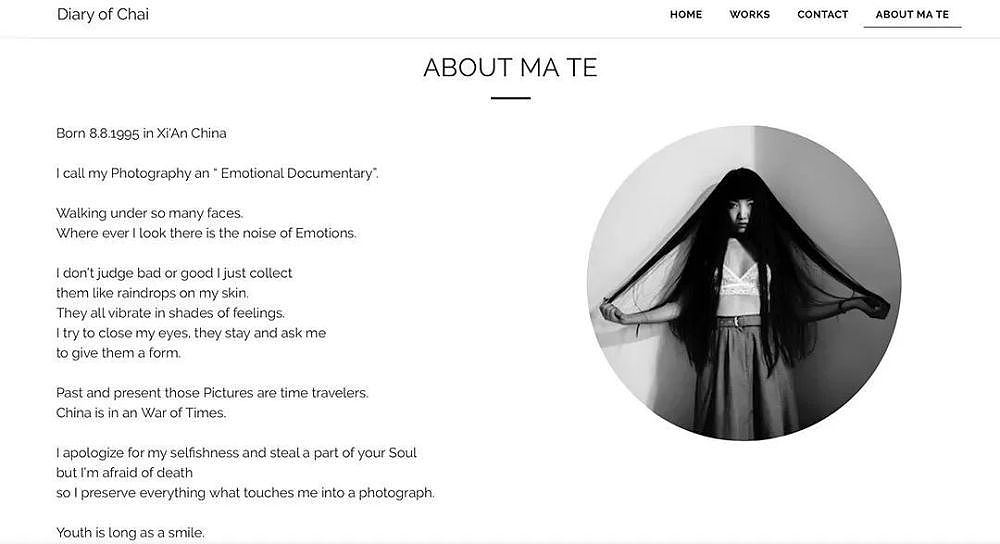

奇怪的是:最晚从2017年夏天开始,“Mate”就从40多岁的德国男人变成了95年出生的西安女孩。王慧开始叫自己马塔(Ma Te)。他们跟西安的一家印刷厂合作,把那些照片制作成作品集,销往国外,定价499、899元,买家遍布世界各地。

Ma Te的个人官网

她的Facebook这两年积累了一定的粉丝,他们来自东南亚、日本、韩国、法国、西班牙、意大利等地,大多是男性。他们欣赏这个年轻的中国女孩——她的作品是那么大胆、反叛、充满勇气,而她本人又是那么害羞、安静,和照片里的形象反差很大,这对他们有很大的吸引力。

国内摄影艺术家也认可“马塔的作品”。去年4月,国内知名摄影艺术中心三影堂公布“第十一届三影堂摄影奖”入围名单,“马塔”从534位投稿艺术家中脱颖而出,成为获得入围资格的20位艺术家之一。

“第十一届三影堂摄影奖”入围名单 图丨三影堂官网

对于那些画册的外国买家来说,他们一直以为,所有照片都是这个中国女孩拍摄的。他们中的一些人通过Facebook加上王慧的微信,频繁地聊天、通视频、互相发照片。一位法国买家在得知她可能不是作者后,曾经联系过多位粉丝,他告诉我,其中的几个“认为自己在和她谈恋爱”。他们不愿意破坏心里那个美好的形象,宁愿猜测,她是不是被那个德国人骗了。

正是在这些出售到国外的画册上,女孩们发现了自己的私拍照片被当成商品出售。女孩们认为王慧冒名顶替,这在私拍圈是件破坏规则的事情。

但王慧坚持,她才是那些照片的作者,这意味着她从根本上否认了女孩们的话。

艺术的旗号可以变得非常有迷惑性

艺术创作的边界在那个场景下似乎很难界定,哪个时刻是创作需要、哪个时刻是不禁动情、哪个时刻是借口侵犯——事情往往以一个飞快的速度发生、又飞快地结束,女孩们根本来不及让大脑做出反馈。

我找到了律师杨舟(化名),他此前是一名法制记者,后来成为一名律师。他曾经代理过几起性侵指控带来的名誉权纠纷案件。

在这一系列事件中,他觉得性侵认定难度较大。“核心在于这些女生当时是基于什么样的一个想法,”他说,“如果她认为这是一个工作需要,但实际上对方并没有或者并不存在这样的工作需要,那我认为是可以构成性侵害的。”

但落实到证据层面,就“非常地薄弱”。首先,“工作需要”本身就是一个主观性很强的概念,第二,两个人房间里发生的事情,“到底碰没碰、怎么碰的、怎么说的?怎么拍的?这些都只是两个人的陈述。”杨舟说,更为模糊的是,某种程度上,女生起码在那个工作场景下,是不介意裸体被看到的,“但你要知道脱光了被看到这件事情本身,很多时候就属于性骚扰。”

也的确存在不介意发生些什么的模特,“有的甚至觉得自己还占了便宜,”西安美院的学生安可说,“会觉得她是一个很开放的、对自己的身体有支配权的女性。”但这不是多数。

她也曾经被Mate和王慧搭讪过,但没有答应拍摄。作为一个艺术专业的学生,她很清楚艺术的旗号可以变得非常具有迷惑性。这或许成为了一个“灰色地带”,让“不反对”被理解成“默认”——好像从你同意被拍的那一刻起,你就对很多事情也“say yes”了。

去年冬天,小漫状态很差,她实在睡不着,哭着给陈橙打电话,讲她的不忿、对丑恶的东西无能为力。“毕竟咱们也是拍这种照片的。”陈橙劝她,“你去报警肯定也会牵涉到自己。你去找媒体,人家也根本不愿意写这种事情。而且,就算写出来,可能也很少会有人愿意站出来支持你。”

小漫其实想到过这一点:媒体曝光后,大众可能怀着更猎奇的眼光向人体摄影发出攻击和指责。这当然也不是她愿意看到的。她们这些拍人体摄影的人,本来就背负了很大误解。人们早就习以为常地污化它,认为在那个场合下,发生任何事情都是“正常的”。

这就回到了事情发生的原点——为什么要找人拍自己的裸体?

孟甜遇见Mate之前,就想拍一组全裸写真。她身上有很大一块斑,从皮肤上一直长进心里,回顾自己年轻的人生,那块东西“对自己人格的形成有很大影响,”她说。她想“很诚恳地认识自己的身体”,想从这块斑里挣脱出来。

找小河拍摄那天,她试着一点点把衣服从身上脱掉,在室外的草坪上,越来越多的皮肤和大自然触碰,她试探着迈出一步,向前走,然后向前跑。地上的草绿得正好,水珠在草叶上,弄得脚腕凉丝丝的,她奔跑着,笑着,非常释放,直到现在回想起来(哪怕后面经历了那么令人痛苦的事情),她还是会觉得“人生从来没有过这么自由的一刻”。

小河是个敏感且聪明的女孩,她见过许多来拍裸照的女孩,她们各自怀着不同的心事,有的也会讲给她听,她知道,一个女孩在一个陌生的城市里生活,“她可能会愿意去打开自己,愿意去尝试和冒险”,“但她不知道这个尝试和冒险意味着什么”。

女孩们都清楚把这件事讲出来的结果,但她们还是觉得应该说出来,“因为不希望更多的女生被性侵,再被卖照片。”

图丨Unsplash

*王慧为化名,文中提到的部分模特为化名。部分图片由受访者提供。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64