被爆性侵,殴打演员,他是国际一流导演,却被骂到不敢回国(组图)

度公子

2000年威尼斯电影节上,一位韩国导演的作品掀起骚动。

据说,看完这部电影,评委团中的资深电影人都感到不适。甚至在公映期间,有观众当场呕吐、晕倒。

电影后来全面下架,豆瓣也查无此片。电影叫《漂流欲室》,导演是金基德。

12月11日,金基德在拉脱维亚感染新冠去世,不满60岁。

作为最先挺进国际三大电影节的韩国导演,他死后,整个韩国电影界集体失声,没人写下哪怕只言片语的悼念。

居功至伟,却又一身骂名。他毁誉参半的人生,既有迹可循,又注定无法原谅。

01

当一位导演被卷入性侵丑闻,结果是什么。

金基德的名声臭了,骂他“是可以贱卖自己女人的恶棍”,这种声音在韩国比比皆是。

性、暴力和血腥,在构成金基德电影风格的基础三元素,女性和动物往往是受虐者。

在电影之外,女演员也处在极度不安全的片场中。

2008年拍摄《悲梦》时,金基德被曝出为了追求拍摄效果,差点造成女演员窒息而死;

2013年因电影《莫比乌斯》包含母子乱伦场面,金基德被处以500万韩元罚款。

2017年,涉嫌强迫女演员拍摄剧本中不存在的大尺度床戏,并殴打女演员,他被立案调查。

2018年3月,一档电视节目《PD手册》中,三位女演员匿名公开,金基德以导演之名实施性骚扰、性侵,同样涉及暴力行为。

性、暴力、血腥,他在女演员身上也还原了电影场景。

接二连三的丑闻曝光,自然激起韩国民众的愤恨。后来法庭判决金基德无性侵嫌疑,但他已然名誉扫地,众叛亲离。

金基德在韩国沦为过街老鼠,只有远走他乡,才能继续拍电影。

在轰轰烈烈的“米兔运动”下,女性意识的普遍觉醒也加大了对金基德电影中,性别问题的审判。

前韩国映像资料院院长李孝仁曾表示:“金基德描写的女人们,就像是在金基德手下调理过的女人一样,她们不能依据自己的感情或意志去追求自我发展,而是那种不管何时何地都在等待接纳男性性器官的‘性器本体’。”

为了抵达他心中的艺术,不惜施暴来激发演员的情绪,这对他而言是种导演手法,实则是对女演员十足的侵犯。

也因此,大多数合作过的女演员都不会再与他共事。

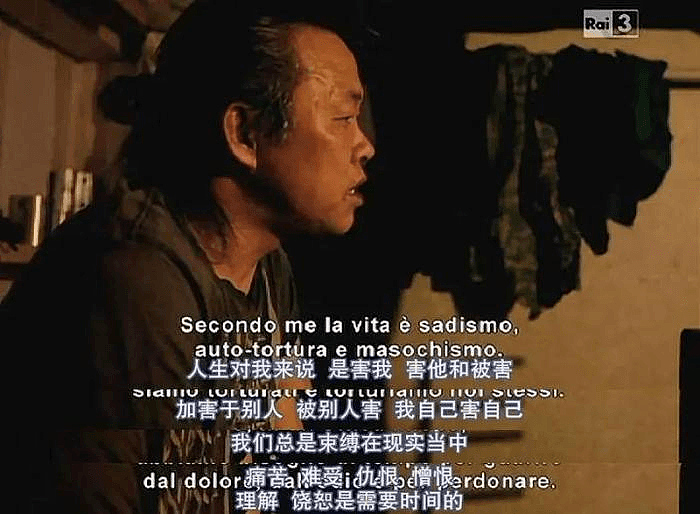

金基德偏执、内向,导致他认为:“人生就是自虐、施虐和受虐。”

但这并不意味着,导演有“虐待”演员的权利。

每位导演都有自己调教演员的方式,可是艺术绝不该是暴力和歧视的遮羞布。

02

金基德30岁那年,一事无成,在父亲的咒骂中,他想重新生活。

可是韩国重视学历,他的初中文凭根本一文不值。

思来想去,只好卖了全部家当,换了一张飞往法国的单程票,他要去深造美术。

意外的是,两年后他人生第一次走进电影院,看完了《沉默的羔羊》、《新桥恋人》。

电影在他面前褪去了高高在上的姿态,他觉得自己也能拍。

于是金基德放弃绘画,转而开始创作剧本。

人生的转场仅仅源于一件稀松平常的小事,电影是声光影交杂的魅力,远比美术搭建的世界更加立体。

金基德沉入到了电影的世界中。

偶然间,他碰到一则剧本征集启事,很感兴趣。

遂动笔三个月,写出了一段以法国生活为背景的留学故事,奈何文笔生涩,落选了。

随后,他又不甘心地报名剧作家培训课程,毕业时,他的剧本《画家与死囚犯》得到了100万奖金。

金基德高兴得忘乎所以,一天之内就和朋友喝酒庆祝,花得一分不剩。

后来的两年时间里,他创作的剧本几乎没有带来任何收入,经济来源仍旧依靠美术。

这让一直说着放弃美术的金基德感到挫败。

他想再逼自己一把,干脆折断画笔,全情投入创作剧本。很快凭借《二次曝光》、《非法穿越》先后得奖。

一位只有初中学历的潦倒画家,终于在影视行业站住脚跟。

在他逐渐成名后,父亲的态度稍稍改善,逢人就说:“知道金基德导演吗?他是我儿子,我还没好好教训这小子,他就长大了。”

03

金基德的少年时代,一直活在父亲的阴影中,也是这股幽深的黑暗力量,给他的电影埋下了阴郁基调。

他的父亲是一位朝鲜战争亲历者,战争结束后,留有一身枪伤和诸多后遗症回到家中。

肉体上的漫长折磨,逼迫他不断给国务总理写信,渴望拿到国家补偿。

但年年收到的回复都只有四个字“无据可查”。

几十年来,本是战争受害者的父亲变成了一头狂怒的怪兽,也让孩子们被迫成了下一代家暴的受害者。

但金基德并不痛恨父亲,相反他很理解这种创伤。甚至为父亲写过1000多页的非虚构文学,名字就叫《父亲的战争》。

可是他怕父亲。从小,哪怕是递餐具这件小事,都会招来一顿狂风暴雨般的咒骂。

“小王八蛋,长大后还能干啥?”

金基德害怕饭桌上剑拔弩张的气氛,匆匆吃两口就赶紧跑开,饿了再去菜园偷白菜充饥。

院子里的厕所,成为他最喜欢的避难所。

而父亲每周去首尔抓药的下午,则成为他最快乐的休闲时光。

9岁那年,为了方便大哥上学,一家人费尽周折搬到了首尔。可是不久后,大哥却被学校开除。

愤怒的父亲做出了决定。“看来你们都不是学习的料儿,还是早点去工厂学技术以后当厂长吧”。

金基德也被迫从初中辍学,成为一名普通的工人。

那时只要父亲在家,他就没有任何表达的空间,任何小事都能成为被攻击的理由。

走路、关门、说话,时时刻刻都要小心翼翼查看父亲的脸色,这也让他养成极度压抑的个性,从不主动麻烦别人。

家庭氛围如此,金基德的怨恨和怒气得不到施展,他便在野外欺负小动物。

抓住青蛙,给它涂抹色彩,放在书桌上简直就像欣赏一件艺术品。

这种残酷的美,让他心神荡漾。

后来类似“捉弄”动物的桥段,在他的电影中屡见不鲜。

《春夏秋冬又一春》中,小和尚抓青蛙,捉鱼,捕蛇,再给它们缠上石头,看它们费力地挣扎,小和尚便开心地咯咯直笑。

《漂流欲室》中,同样有电鱼的场面出现。

这些令人不适的场景,都是童年的金基德会做的事。

他无意识地转嫁自己的痛苦,幼年时欺负弱小的动物,当上导演后,对女演员施虐。

世间善恶环环相扣,金基德的可怜与可恨是硬币的两面。

当然,他取得的艺术成就有多高,引起的争议就有多惊涛骇浪。

04

金基德是彻头彻尾地务实者、执行者。

当他决定做好一件事,就一定能完成,而且效率惊人。

初中辍学后,他按照父亲的安排进入工厂,重复机械的劳动。但他不满足于低效的工作,开始琢磨新工具。

当时车间中最熟练的女工,一天最多能生产60个部件,金基德发明的机器工作效率是女工的三至五倍。

凭借这股聪明劲儿,他年纪轻轻就当上了厂长。

后来成为导演,他的执行效率也依旧惊人。

多数导演都几年磨一部电影,往往作品之间还留有大量间隙休息。

而金基德一年可以拍两部,一部电影拍摄只要十几天,又快又好。

16天拍完《空房间》,11天拍完《撒玛利亚女孩》。

纪录片《阿里郎》中,编剧、导演、演员、后期制作、主题曲演唱,全部由他一人完成。

最有名的《圣殇》,拍摄成本只有约55万人民币。

他只花了十天拍摄出来,就成为韩国历史上首部在威尼斯、戛纳、柏林三大电影节得奖的作品。

金基德的国际影响力名噪一时,但他心里始终有个鞭策的声音,那是从小到大父亲严苛的敦促:不许玩,快做事。

就连背负骂名离开韩国后,金基德仍旧在找电影拍,他的人生出口后来都寄托在剧本和镜头里。

然而,在重视资历的韩国,没有学历背书的他始终被贴着“情色导演”、“娼妓导演”的三流标签。

不管国际电影节将这位导演捧得多高,韩国人始终把他当作边缘人物看待。

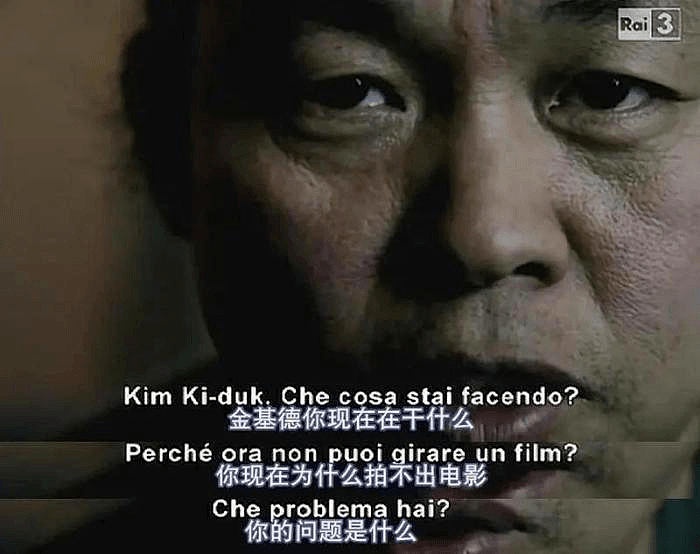

可是金基德始终坚信,韩国影迷对他存在误解。

甚至还说过:“即使我现在死了,我知道,他们会争先恐后地转变态度,重新解读我的电影。”

这一次,他真的死了,死于新冠。

韩国影坛一片沉默,几乎无人公开悼念。

他的艺术也许拯救了自己,也许填补了世界影坛的空缺。同样,留下的伤害也毋庸置疑。

非凡的电影成就和令人诟病的私德,都是金基德的注脚。

两者无法忽视,也无法相融。

当我们爱一个人的作品时,到底该怎样对待私德?想想那些受害的那一方,答案就有了。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64