男子花两万八植发,数完发现少植一千个毛囊,他誓把医美一告到底(组图)

头等大事

怀着一种期待又戒备的心情,何润锋等候在手术室外。门内,躺在手术床上的男人姓瞿,是何润锋刚结识的发友,正在进行一场免剃发植发手术。

发友,是脱发者的互称。三年前,何润锋开始被脱发困扰。同事从身后走过,会拍拍他的肩膀,“何老师,你头发该注意了啊。”一次节目拍摄,他偶然瞟到镜头里自己发量稀疏、隐约透出头皮的后脑勺,心里一惊。

作为一名记者,一位资深媒体人,何润锋无法接受,自己在公众面前的形象是这样的。他担心脱发会影响自己的公信力。

后来再参与拍摄,他向摄影师提出两个原则:一,帮他拍瘦,二,千万不要拍后脑勺。“咱们这么好的内容,结果网友在底下评论后脑勺,那多不适当。”

第一时间,何润锋用自认非常妥帖的方式,去压制这一点生活中的不如意。出差或旅行,行李箱里永远揣着发粉、梳子、发胶。还有白色的化妆棉,用来擦喷好的发粉,这是脱发后他才认识的东西。

体表所有的毛发,何润锋都开始珍惜。化妆师要把他眉毛拔掉几根,他也心疼,说,千万别拔,就这么几根了。

2008年,还在凤凰卫视做主持人时,何润锋对节目录制前的化妆极不耐烦,每回都在心里想,快点快点,差不多得了。至于头发,简单吹吹就搞定了。

现在,何润锋化妆的时间明显变长了。他的头发细软,且有自来卷,难打理。让其看起来尽可能地茂密,要花费不少功夫。新合作的制片方不了解他头发的情况,预留的化妆时间不够,他不好意思解释,只能加速处理头发。

为了减少耗在头发上的时间和情绪,何润锋决定去植发,一劳永逸。

头等大事,疏忽不得。挽救头发,何润锋态度审慎,一如做新闻调查。这一次,他既是采访者,也是当事人。由腾讯新闻出品,(也许是)全球首档男性脱发纪录片《秃然发生》的镜头,跟随何润锋,记录了他求解的全过程。

何润锋先后拜访了民营医院、三甲医院的两位植发医生。前者态度积极,告诉他,植完发,再做个眉毛,年轻五岁没问题。后者自己也是脱发者,一年前做了植发手术。但他坦白讲,即使成功种植,也需长期用药维持,不然,头发该掉还得掉。

原来植发并非一劳永逸,何润锋有些犹豫了。脱发圈的十年“老炮”,好头发网创始人徐峰给他看了好多用药治好脱发的患者照片,说当今植发盛行,是机构贩卖焦虑的结果,让很多用药即可的脱发者都跑去植发,脱离了医疗的本质。

植发的风险也不容小觑。毛囊是不可再生资源,取出、种植都有一定概率的损伤。而选择用药,意味着这辈子都要靠药物维持体面。

一切都是不可逆的。当头发因某种不可抗力脱落,等于踏上不归路,脱发者能做的,只是努力延缓这个过程,或者说,掩饰这个过程。

但当瞿先生做完手术,走出来的一刻,何润锋还是震惊了。进手术室时,瞿先生撩起了头发,头皮上有多道画线,样子有些邋遢。眼下看,这场植发手术是成功的。瞿先生的头发被生理盐水洗过,吹干后蓬松有光泽,整个人容光焕发。

瞿先生的变化让人不禁感慨,重获头发,还给脱发者的,是自信、尊严,有时还能带来好运。“这种好运……是自信迸发出来的东西。”

数毛囊的人

对于植发,说法众口不一。信息片面,有局限性,无法让何润锋信服。他决定去最接近真相的地方——植发培训班。

电话里的人介绍,植发班三日速成,前两天学理论,第三天实操,零基础包教包会,学费3800。

植发技术还能速成?何润锋难以置信,更得去一探究竟了。

两天的理论课知识点密集,学员们学习氛围浓厚,何润锋深受感染,边听边记笔记。第三天,进入实操阶段,导师安排学员,轮流在一位女孩的头皮上取毛囊。女孩知情同意,因为接受学员观摩和练习操作,能换取植发的优惠价。

到这一步,何润锋开始害怕了:“把人弄坏了怎么办呀?它是关系到你的头皮,你的神经......”

手术还没结束,何润锋回到培训教室,独坐了许久。课上,他还得到一个重要的行业内幕:很多医院进行植发手术,真实移植的毛囊数量,比合同上写得少。导师说,“没有人会去数。”

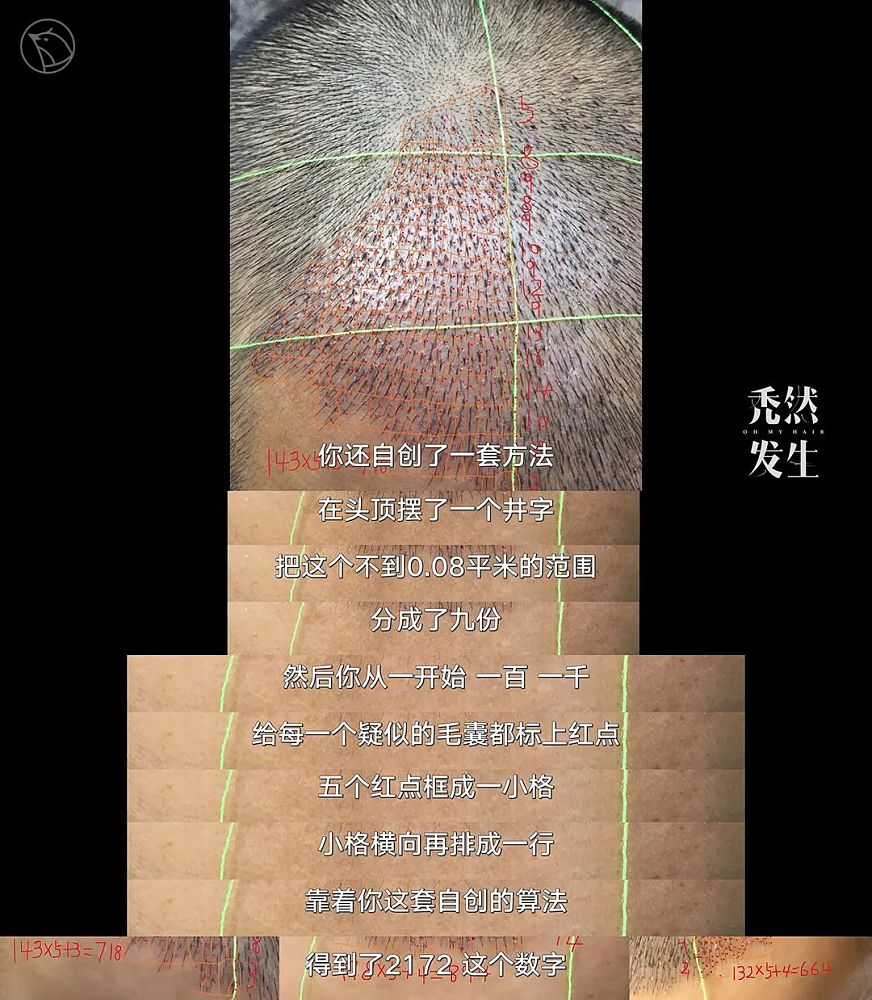

但还真有人这么干了。何润锋找到了这个人,他叫朱志彬,可能是全国第一个数毛囊的人。

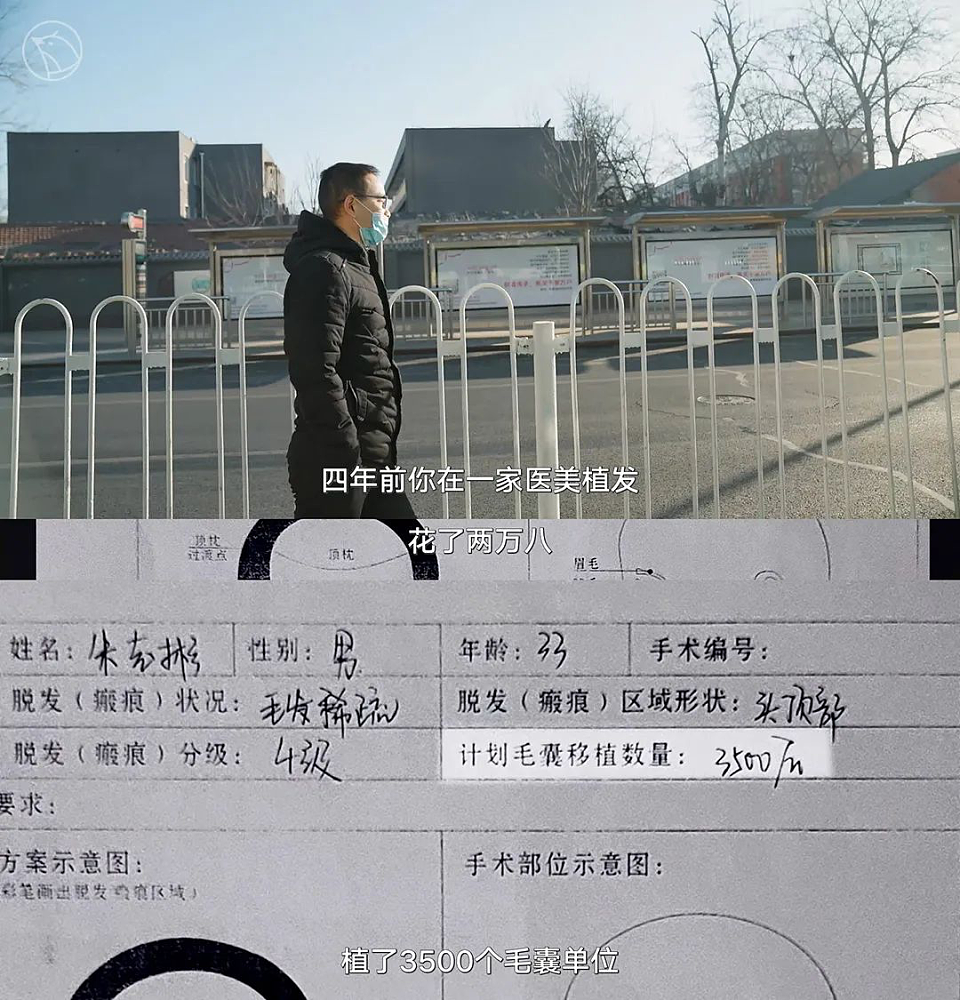

朱志彬38岁,在北京做玉石生意,脱发史7年。2017年10月,他在一家医美机构植发,从脑后取出毛囊,移植到头顶,以达到茂密的效果,费用2万8千。手术方案确认书上写着,计划毛囊移植数量3500个。

但手术第二天,揭开纱布,朱志彬照镜子,感觉头顶稀稀拉拉的,怎么看怎么不对。他对着头顶的手术区域拍了张照片,到电脑上放大,一个一个地数了好几遍,都只有2000出头。

去医美机构理论,他们说,需要一年时间,才能看出真正的效果。

朱志彬接受了这个说法。接下来一年的熬人等待,他越想越不对劲,又去找机构。几番投诉无果,最终,他只好起诉。

起初,朱志彬的诉求很简单。“把剩余的钱退给我,我就能接受了,但是后来(官司)越打越生气,现在他赔偿我三倍,我觉得也消弥补不了我这个损失。”

这些年,朱志彬想过很多办法,到消费者协调委员会、工商局、法院申诉,都失败了。屡战屡败的头发官司,变成他的执念。每天守在柜台前,他总下意识地伸手去摸头发,摸一次闹心一次。原来他脑后的头发有厚厚一层,现在明显瘪了。

医美机构曾提出,给他补齐头顶的毛囊作补偿,他拒绝,因为后面的毛囊也不够用了。“它不会再长了,懂这个意思吧?永久的失去了。”

毛囊,不缺的人不在乎,缺的人千金难求。朱志彬打了个比方,毛囊于他而言,就像饿得快死的人渴望馒头。他坚决一告到底。

见朱志彬前,何润锋以为自己会见到一个性格执拗的人。但朱志彬温和得令他心疼。见面时,朱志彬正准备再次上诉,背囊里装着厚厚一叠案件材料,要提供给法院的最新证据,一式两份。

蹲在法院传达室的地上,朱志彬把材料摊开,又一次给法官打电话,解释自己的诉求。随着讲诉的深入,他声音越来越大,情绪愈发激动,不断强调,“我不是来闹事的,我就是想要个说法。”

过去38年的人生中,朱志彬一直安分守己,从河南来北京讨生活,没有太多太大的欲望,只是简单地过日子。让头发看起来多一些,是唯一的心愿。他没有提前跟家人商量,第一次自己做了决定,没想到会遭遇一连串的挫折。

他也不是一个斤斤计较,争强好胜的人,甚至没有请律师帮忙。他对赔偿不抱期望,钱不是最重要的。追问下去,头发也不是,如果以后还脱发,他也可以剃光头。他仅仅想捍卫自己的权益,得到公正的回应,但现在,好像所有人都觉得他在碰瓷。

看着朱志彬蹲在地上打电话,何润锋心里难过,想,“哎呀,我们脱发的人,上辈子造了什么孽呀?还要承受这么大的委屈吗?

真与假,有所谓的阈值吗

通过化妆,能让头发从视觉上看起来更丰茂,人也会产生一种莫名的自信,好像头发真的没问题了。但何润锋警惕这种感觉,认为它是生活的麻药。偶尔,化妆师把发际线画得低了,他赶忙阻止,“我18岁也不长这样。”

对于脱发,他焦虑,但不至于用虚假的方式去治愈。

他原以为植发是一条解救脱发的光明路,现在情况变得复杂了,了解得越多,希望反而破灭一些。迷茫中,他找到了罗林川。罗林川脱发二十多年,现在经营一家假发公司。

人生很苦。脱发就是其中一种难言的苦。罗林川如是说。“如果在清朝,前面都要剃掉,对不对?五阿哥不是也很帅吗。现在这个社会,大家都要那片刘海,导致我们没有刘海的人,就感觉苦不堪言。”

大学时,罗林川开始脱发,涂生姜、皂角,各种防脱生发洗发水,梅花针针灸,各种办法他都试过,没用。

公认治疗脱发的有效药物,外涂米诺地尔酊,和内服的非那雄胺,他服用了一年,效果不明显。并且,非那雄胺说明书的副作用标注,有1.8%性欲减退和1.3%阳痿的可能性,后来他没有再吃。

因为脱发面积大,植发对罗林川也不适用,最终,他能选择的只有戴假发。35岁,他第一次接触假发,之后便很少在人前露出自己的真头发。连最亲密的人,他的孩子,前妻,也没在现实生活中见到他摘下假发的样子,无论洗澡或睡觉,他都会戴着。

与人交流,罗林川极少提“假发”这个词,而用“发片”代之。

人们排斥听到“假”,但对罗林川来说,这只是他,和很多发友解决问题最简单的方式。“戴眼镜,弄个烤瓷牙,不也是一个道理吗。”

有一位叫李闪光的视频博主,常在网上发布假发科普视频。跟罗林川一样,他用任何生发产品都不管用,也没办法植发,纠结许久,他干脆把头发全剃了。

剃完光头,李闪光感觉自己内心一下子敞亮了。生活有很多重要的事情,不能老让脱发为难自己。

在视频平台上,李闪光有1.6万粉丝,他不避讳在镜头前展露头发的真实情况,每条视频,都能看到李闪光开朗地笑着,一边讲解手中的假发。为方便固定假发,他只保留了头部后方的头发。但在现实中,进入公共场合,李闪光仍会戴着假发。他说,主要是怕吓到周围的人。

但何润锋注意到,有一期视频,李闪光去理发,店内还有其他顾客,尽管画面里没人看李闪光,但他一直担心,说“边上的大叔,是不是在看着我。”

李闪光也没想明白,戴假发,究竟真的让自己更开心了,还是一种禁锢,让自己假装开心。

有时出去玩,朋友怕李闪光戴假发不舒服,叫他摘了,他下意识的反应是“啊?你们要看我那样吗?”他很难跟关注自己的粉丝表露,假发是一种解决方式,但自己的内心,可能依旧脆弱。

对于真假,有所谓的阈值吗?李闪光这样理解,“因为它叫假发,有一个假字。举个例子,粉底液叫假粉底,会不会觉得它(脸色)也是假的。没有真假的定语,就不会使大家这么看待它。”

自嘲的勇气

与发友们对坐长谈,何润锋发现,脱发焦虑并非被制造出来的夸张叙事,恰恰是因为没有被正视,才造成更负面的影响。

过去当老师的时候,罗林川连上课的勇气都没有,要整理好长时间头发,才能走上讲台。偶尔有同学笑了,或交头接耳,他就疑心对方在偷偷嘲笑自己的头发。

脱发导致的疑心病,甚至影响了罗林川的婚姻。第一任妻子经历了他的头发由多变少,并不在意,可他心里过不去这个坎。以前他做事雷厉风行,是前妻可以依靠的对象。脱发后,俩人一起旅行,他连问路都不敢,因为自己头发少,看着不像正派人物,容易遭遇路人的白眼。

“如果有人歧视残疾人,整个社会都会骂你,但如果歧视或者嘲笑一个脱发者,整个社会都开心死了。”让罗林川最难接受的是,对脱发者的不尊重,大家已经习以为常,他们做正常的行为,也被视为好笑的事情了。

自嘲,成为很多脱发者消解外部嘲笑的方式。即使内心没接受,能达到自我催眠也挺好,有人连自嘲的勇气都没有呢。李闪光善用此道,“调侃自己,到一定程度,可能慢慢你也就接受了。不怕被别人说了,别人也会觉得在你的身上获得不了乐趣。我就是纯粹的自我催眠。”

何润锋不理解这种心理,“我为什么要有自嘲的勇气?”

“你连你自嘲的勇气都没有,那脱发这个事情,或者任何的小挫折,都是你的累赘,迈不过去的东西。”李闪光说。他只想过得稍微舒适一点。无论自嘲,还是自我消化,如果没办法左右别人的态度,就改变一下自己。

而何润锋担心,自嘲趋势,会让大众的嘲笑变得更汹涌,让不能接受调侃的人,变得更不能接受自己,催生另一股极端力量。

在罗林川公司的门店,何润锋体验了单位接发项目,往一根头发的发根处绑上4根假发,起到增加发量的效果。他接了25个单位,晚上照常洗头发,手指往头发里一插,突然感受到一股强烈的牵扯感。他心里咯噔一下,担心把刚接的头发扯掉,开始轻柔地抚摸着洗头。

摸了几下,他发现为时已晚,已经有一根头发掉了,接着冲洗头发,又掉了一根。两根自己的头发,加上白天接上去的,共有十根,场面吓人。

在这两根头发掉落前,何润锋有过一阵喜悦,觉得接发也是拯救头发的可能性。这下,心又凉了,那些濒临脱落的细幼发根,怎能承受得了4根头发?简直是生命不可承受之重。

从浴室出来,他小心翼翼地提溜着那两根头发,想,导演肯定要拍,不能扔。接着抽出一张纸巾,把头发整齐地排放在上面。

在尝试解决脱发的过程中,何润锋不断地刷新自己的认知。思考因脱发而起,最终落回到一个终极问题,人要如何应对中年焦虑,如何面临衰老。

头发会失去,人也不可避免地终将面对死亡。对死亡的恐惧依然存在,但至少,对待头发,他比两个月以前更通透了。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64